为什么《雍正王朝》里邬思道在雍正继位后要跑?

言非颜

康熙驾崩当夜。 新帝雍正不顾宫里潜藏的各种变数,没有留在宫里应对,反倒急匆匆赶回了潜邸。 第二天,邬思道坐着马车离开,对前来送行的老十三说:昔日为雍正办密事的人在昨晚应该都被处理了。

,自那晚之后再未出现,证实了邬思道的话已成事实。 所以,雍正返回潜邸的真正目,不是他自己所说怕在宫里不安全,而是为秘密清除一些旧人,其中,就包括高勿庸和邬思道。 一朝继位,雍正为什么对贴身总管都不放过,连助自己登位有大功的邬思道也动了杀心? 高勿庸未能躲过此劫,邬思道又是如何自救的?

01 雍正返回潜邸,看到院里乌压压跪迎的一群人,问了一句:

邬先生呢?

听高勿庸说邬先生在屋里,雍正直奔而去。 今晚这一见十分难得呀,只在家里住一宿,过了明天,就又是个忙法了。

按理说,孝子守灵,今晚我不该回来,只是乍逢大变,宫里情形不明,回来略住一住,顺便来看看你。

辅佐雍正15年,对康熙的心思都揣测得八九不离十,邬思道自然清楚雍正此时的心思。 而他做的自保防备,显然在雍正的意料之外。

老十三也是太费事了,有个丰台大营还看不住这个院子吗?用得着把顺天府和善扑营的兵都给调来吗?

其实,要秘密清除旧人,对雍正来说并不难,完全没必要亲自回来,邬思道虽有无双智计,到底也是手无缚鸡之力的文人。 他会回来,正是因为此时潜邸周围,有三路人马。 丰台大营,顺天府,还有善扑营的兵力,形成了相互戒备之势。这才迫得雍正不得不在百忙之中抽身回来看得究竟。 这,正是邬思道给自己留的自救机会。 唯有见到雍正,他才能为自己谋得一线生机。

皇上,是我叫十三爷这么办的,五路人马平素不相统属,共同护驾。

十三爷居中指挥,才不至于出意外。这个时候越小心越好啊。

雍正的话中提到的明明只有三路人马,邬思道为什么说有五路人马? 雍正向来多疑,邬思道向来深谋远虑,他这样说,雍正自会自会疑心还有什么计策是自己不知道的。 其实,这几路人马,除了丰台大营的人是老十三安排的,其他人都是邬思道的主意。 老十三从宗人府被赦出后,就直奔丰台大营接管兵权,然后到了畅春园勤王护驾。 期间他根本没有时间和邬思道见面,更无暇为老四的王府调兵遣将。 可能人会问,邬思道哪来的权力调动兵马?

别忘了,雍正被召入宫前,邬思道问他要了钦差边防大印。

邬思道要此印,说的是若雍正进宫遇到不测,他就用大印去宗人府放老十三出来,召应旧部以营救雍正。 后来,是张五哥拿着金牌令箭将老十三赦出,所以,邬思道手上仍拿着边防大印。 当初问雍正要边防大印,邬思道就有两重考量。 一为雍正,二为自己。 但光靠这点就能自救吗?自是不能!

02 细心看剧应该有发现,邬思道此时已经收拾好了包袱;另外,他所穿长衫正是当初还未正式成为世子老师时所穿的衣衫。 这是什么? 这叫“忆往昔”,意在引起雍正念及多年主客之情,也让雍正知道,自己无意功名,新帝登位之后,他会识时务离去。 你的名份容朕慢慢安排。

雍正真想着要给邬思道一官半职吗? 自然没有。 台上的包袱一直放在那里,他一直当作没看见,这话不过是进一步试探。 这层窗户纸,必须由雍正来捅破,邬思道才能顺势表明心迹。

皇上误解臣的意思了,臣根本就不是为官之人。

臣有三不可用:臣是个残疾之人,历朝历代哪儿有瘸子,居于庙堂之上的?

倘若皇上启用了臣,虽至公也不公,虽无私也有私,岂不有伤圣德?这是一不可用。 雍正说会给邬思道慢慢安排名份的时候,是背对着邬思道的,雍正这人虽刻薄寡恩,但邬思道到底与别人不同。 此时邬思道的话越是表现得识时务,顾大体,雍正就越下不了杀心;但也因为邬思道确实与别人不同,雍正更知道留着他是个大隐患。 所以,听他拒绝,雍正的神色更为严肃。 邬思道继续输出。

臣原是先帝朝的犯罪之人,如今皇上克承大统,就启用先朝钦犯,到底是先帝朝当年抓臣抓错了呢,还是皇上如今用臣错了?这是二不可用。

听完这二不可用,雍正的神色明显有所缓和,因为这个“二不用”比“一不用”更为“合情合理”,使雍正“兔死狗烹”的无情无义之举弱化不少。 只是可惜了你呀。 雍正这话,是有玄机的,不是他可惜邬思道不可为官用之,恰是他对邬思道的杀心仍在。

这正是三不可用!臣虽然小有才气,却是阴谋为体,皇上行的是光明正大之道,用的自当是光明正大之臣。

臣在潜邸十多年了,蒙皇上言听计从,纵然有些才智,也早已用尽耗光了,如同已经熬干了的药渣儿,何堪再用啊!

这三不可用,才是邬思道真正半消了雍正杀意的内容,是最有力消减雍正“鸟尽弓藏”的道德污点。

但是,这仍不能令雍正放心。

大隐隐于朝,中隐隐于市,小隐隐于野。先生想怎么隐?

这话看似是给了邬思道自行选择的自由,实际上,并非如此。 臣想半隐!

雍正听了,神情诧异。 大隐于朝,但身在朝局,就不可能没有一丝半缕的牵连; 中隐于市,仍处于朝局边缘,不好把控; 小隐于野,虽说可以脱离了有心之人的利用,但也脱离了雍正的视线,隐患更大。 雍正给出的三个选项,无论邬思道选了哪一个都必死无疑。 邬思道跳出了三选一的套路,提供了一个最佳答案:半隐。

第一,臣孑然一身,身无分文,倘若全隐,必然饿死;

第二,臣和皇上君臣机遇十几年,一朝离别,皇上一定会想念臣的,臣也一定会想念皇上的,臣若全隐了,万一皇上想念起臣来,却找不到臣,臣心何安呐!

因此,臣想找一个既能吃饭,又能让皇上找到臣的地方,半隐起来。既使臣在有生之年有所依靠,又全了我们君臣这段恩遇。

邬思道这话等于是半挑明的告诉雍正,你让我全隐等于是不给我活路; 其他两个你也必这不会放心; 只有我找个你可以安心的地方待着,这样我既不会饿死,你也可以时时有双眼睛盯着我,我得以活命,你也留个好名声。 你好,我好,大家好。 说完,邬思道眼泛泪花,雍正也红了眼眶,说就依了他的意思。

偏在这关键时刻,门外张五哥来报说十七爷来求见。

03 这个老十七此时出现,并非突然前来,而是雍正的安排。 雍正听了,掏出怀表看了眼时间,说明老十七就是他安排来的,目的正是为了清除旧人。

四爷,皇上,今非昔比,您不宜善听善见呐。 邬思道此前已经对雍正行过帝皇之礼,此话出口却称呼他为“四爷”,这不是他一时没改掉习惯,而是心慌。 他用“不宜善听善见”劝阻雍正不要见老十七,翻译过来就是:你已经答应放我一马了,不能因别人的话反悔啊! 老十七是我,是朕的兄弟,怎么好给他闭门羹吃呢?

很显然,虽然被邬思道一番话触动了侧隐之心,但雍正在顷刻之间又想要永绝后患。 邬思道此时顾不得身份僭越,竟然先他一步对张五哥做出了安排。

你回十七爷的话,皇上稍息片刻就要进宫,如有公事请他转告张廷玉处置;

要是关防的事就请十三爷处置,要是私事,你就说天子没有私事。

邬思道为什么要强调“天子无私事”? 关于这个“天子无私事”,其实是有由来的。 吕氏初平,代王,就是后来的汉文帝,从封地过来,被众人迎接。 立了首功的周勃,想私下和他说说话,好拉拉关系。 不料此时,宋昌站出来说:你要说的是公事,还是私事?如果要说公事,完全可以公开来讲;如果你要说私事,那么“王者无私”。 邬思道此时借用这个典故,有三层意思。 第一,是在告诉雍正,你现在是皇帝了,要行光明正大之事,不可再行杀人灭口此等阴暗小人之事; 第二,是让老十七要以周勃为戒,大小事务该由张廷玉处理的就交给他处置,要是交兵权,就找老十三; 第三,雍正说的“在家住一宿”,邬思道在此话中改成了“稍息片刻”。 “住一宿”,是因为雍正要等老十七来执行任务;“稍息片刻”,是邬思道要告诉老十七,任务取消了; 最后,邬思道问了雍正一句:皇上,您看这么回话行吗? 邬思道要说其实是:我都已经处处为你着想了,想了这么个两全之法,你看能不能就留我一命? 邬思道最后能活着离开,就在于在方寸之间,站在了暗处与雍正进行的心理博弈,早在坎儿死的时候,他就开始思量了自己的退路。

04 那么,此时的邬思道自救成功了吗?

并没有! 这只是他开始了一场长达10年的自救之路,在邬思道的自救方略中,有一个不起眼却至关重要的人。 如月。

对,就是复制秋月粘贴出现的如月。 为什么雍正会安排了这么一个人来伺候邬思道? 这还得从邬思道和秋月那段两情相悦,却注定无法相守的感情说起。 当年,老四胤禛奉旨到江南筹款赈灾,人还未到扬州,就安排了年羹尧将邬思道从牢中救了出来。 年羹尧深知这个主子对邬思道的重视,将他当成了自己的半个主子看待,特意让自己的亲妹妹年秋月去伺候他。

其实,年羹尧的另一个心思,就是要通过抬高邬思道,凸显自己对老四的忠心和尽心尽力; 另一方面,更是利用了亲妹妹,使劲在老四面前刷存在感。 就这样,年秋月跟着邬思道从扬州到了北京四爷府。 她给他洗衣斟茶倒水,他教她读书写字,两人之间很快荡漾了别样的情愫。

虽未言明,可心晓彼此心意。 王府上下,包括老四也看在眼里,默许了他俩的感情,甚至给了实质上的支持。 在邬思道的教导下,年幼的弘历在热河狩猎时令康熙另眼相看,四大爷一高兴,给年秋月抬了旗,理由就是她伺候邬思道有功。

给年秋月抬旗,其实是对邬思道的拉拢。 从弘历能成功获得康熙喜爱,证明了邬思道的谋略了得。 雍正自然更加重视。 在一个中秋节宴上,老四和老十三等着邬思道一起喝酒,可翠儿和老十三先后去请,邬思道就是推托要教世子学业不来。 我倒有个主意,保管一试就灵。 老四的主意就是让年秋月去请,邬思道果然就来了。 可见,在一开始,老四是有想过让邬思道和年秋月在一起的。

可后来年羹尧军功渐大,仗着军功变得骄横自大,异心显露,为拉拢,也为钳制,老四将年秋月变成了自己的侧福晋。 秋月,你记住我一句话,你早晚是四爷的人。

不管是年秋月,还是邬思道,在权势面前,都没有对命运讨价还价的资格。 他们都顺从了老四的安排。 一段有缘无份的爱情,无疾而终。 雍正继位后,凭着“三不用”和“半隐”的一顿输出,邬思道成功暂时稳住了雍正没有下杀手。 在他离开北京前往李卫处的路上,老十三匆匆赶来送行,感怀于拼命十三郎的情义,邬思道教给了他一个保全之道: 与平常人交,共享乐易,共患难难;与天子交,共患难易,共享乐难。 正要道别之际,老十三突然来了一句:“邬先生,快有五十了吧?”

然后,邬思道看到从马车上走下来一个女人,脱口而出喊了个名字:“秋月”。

待他细看之后才发现,这个女子并非秋月。 显然,眼前的如月,就是为邬思道量身定造的。 是为伺候他,也为监视。 如月,既对雍正对邬思道辅佐多年的回报,也是雍正夺了邬思道所爱的亏欠。 有意思的是,能够令邬思道错看成是秋月,如月是如何做到的? 老十三介绍如月的时候,说是自己和四嫂商量出来的结果。

但老十三在雍正继位前,被康熙圈禁在宗人府10年之久,何来的时间找到,并训练出一个酷似秋月的如月来? 真相只有一个:如月,是雍正的主意。 在纳了秋月为侧福晋之后,雍正就开始物色长相与秋月相似的女子,并在言行上加以训练,为的就是弥补邬思道的遗憾。 如果是这样,那雍正后来为什么对邬思道突然起了杀心?

在死鹰事件之后,康熙“一病不起”。 非但不追查死鹰真相,还撤了雍正和老八胤祀的差事,令百官纷纷开始猜测,继位的人是老十四。 老四也为此感到心灰意冷,准备了一箱珠宝让邬思道离开。

邬先生,虽说你有房杜之才,无奈胤禛却无李世民之命。

很多人看到这里的时候,都以为老四是觉得夺嫡无望,才以珠宝相赠,好让邬思道离开后可以安享晚年。 这样想就高估了老四的仁慈,低估了他夺嫡的决心了。 他其实是在暗示邬思道,若康熙真的要传位给老十四,自己就决意学学李世民,就看你邬思道是否能助自己成功了。 邬思道听罢哈哈大笑。 然后一通有理有据的分析,让老四顿悟眼前所见的困局,不过是康熙的帝王之术。 但邬思道最后又补了这样一句: 十三爷一旦出了牢狱,就算传位给别的阿哥,四爷,您只要出其不意,先发制人,局面翻转也未可知啊。

老四对邬思道起了杀心,正是因为这句话。 即使最后他名正言顺继位,可终究有一个邬思道知道,他曾经为了上位有过谋逆之心。

05

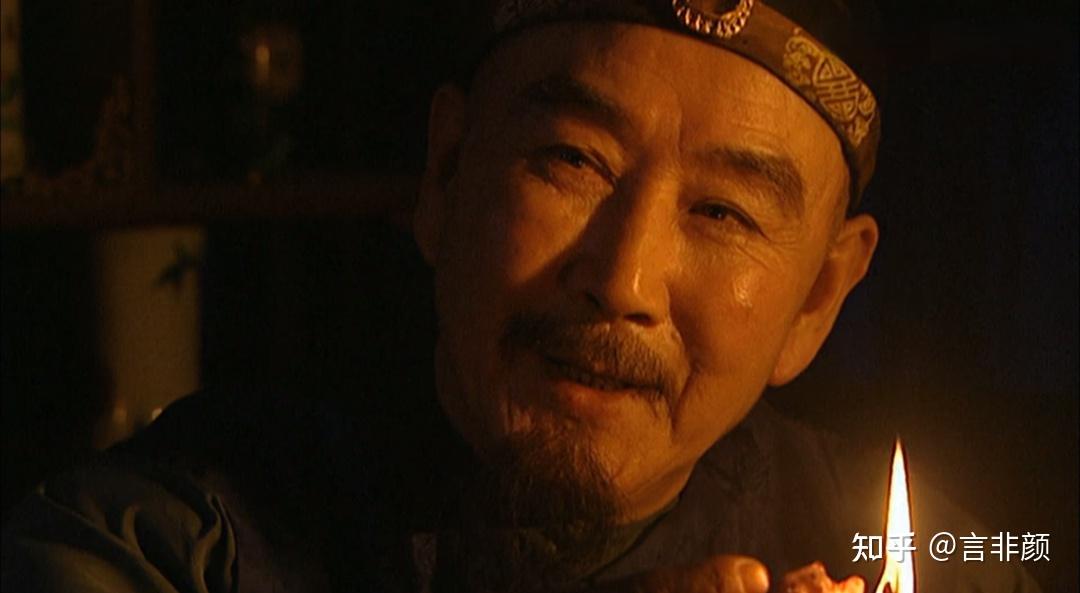

好在邬思道洞察了雍正的心思,早早就开始准备了退路。 我这后半辈子,又得让人管着了。

他知道,如月来到自己身边,就是要成为雍正的眼睛看着自己。 邬思道厉害就厉害在于,他能在这双眼睛下,找到了真正归隐的保全之法。 在李卫府上,他成天大门不出,二门不迈,没事就喝茶,教如月写字。 凭着退世之举,加上多年相处下来的交情,令李卫放松了警惕。 在李卫府上,邬思道虽然不拿银子,但也不愁吃喝。 当田文镜在山西清查藩库一案时,通过李卫引荐,邬思道向田文镜提出,可以帮他查清诺敏背后搞的小动作。

但条件就是要到他的府上当幕僚,并且一开口就索要8000两年薪。 是邬思道觉得田文镜比李卫财大气粗? 还是认为去田文镜那里更适合养老? 都不是! 都说新官上任三把火,雍正继位后,烧的第一把大火,就是整顿各省的藩库亏空。 火烧的第一个地方,就是山西。 隆科多推荐诺敏时,雍正没有看见张廷玉的欲言又止,任命诺敏为山西巡抚负责追收亏空。

一朝升迁,诺敏走马上任之际就上书承诺,只需用一年时间,自己就能完成亏空填补。 雍正自然龙颜大悦,立马向各省飞去诺敏的奏折,火速将他树立成典型,让各省有样学样。 隆科多心知诺敏能力,十几年的亏空,要在两年内收回已经很难,诺敏为讨圣心,竟然将时间缩减一年完成,根本痴人说梦。 但如今之势,又是箭在弦上不得不发。 为此,隆科多给诺敏出了一计。

由此,山西297名官员联合起来,展开了一场欺瞒朝廷的藩库假案。 有了隆科多的指点,诺敏不到半年就完成了这项在别人看起来不可能完成的任务,雍正亲赐“天下第一巡抚”的匾额以示嘉奖。 一时之间,朝野震动。 事涉近三百人,诺敏为什么不怕东窗事发无法周全? 山西上下大小官员此时都守着同一口锅吃饭,诺敏若出事,他们也落不得好,所以,大家都心照不宣,积极配合。 诺敏当然也开始积极收拾烂尾。 一,向民间商户借来银两放入藩库; 二,加紧向山西各地百姓加收赋税,但凡能找出由头收税不能放过,找不到的由头的想尽办法也要收。 只要抢在时间面前,亏空的银子就可能填补上去。

可人算不如天算,诺敏的这一操作,被路过山西的田文镜看出了端倪,一封密折到了雍正手上。

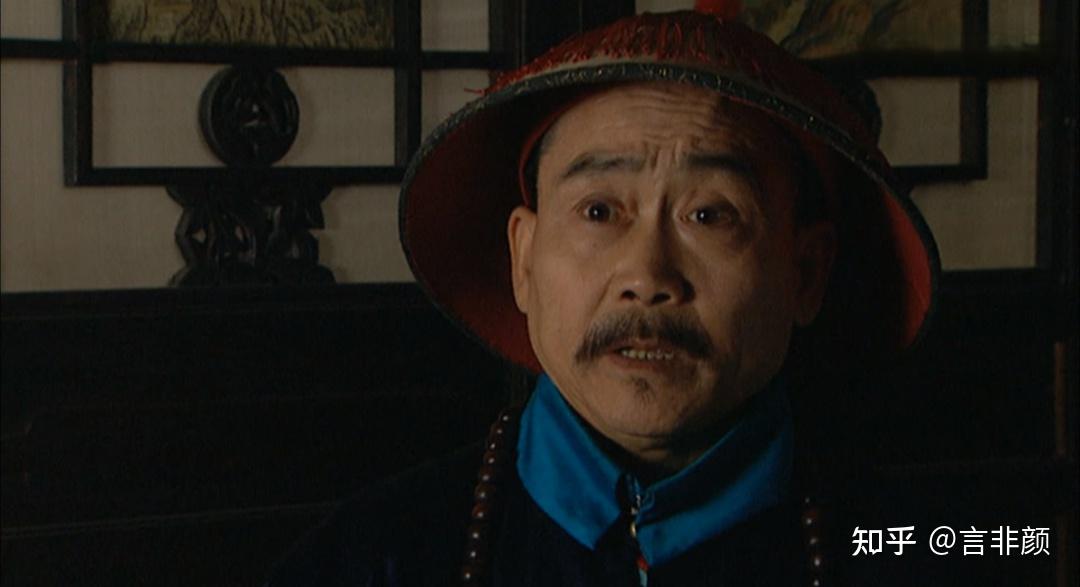

田文镜被雍正任命为钦差,立马到山西彻查藩库一案。 赴任单挑山西上下大小官员297人,田文镜勇气可嘉,可惜谋略欠缺,查了半天却查实了库银一分不少。 田文镜被诺敏反告一状。 在田文镜焦头烂额之际,李卫带着邬思道出现。

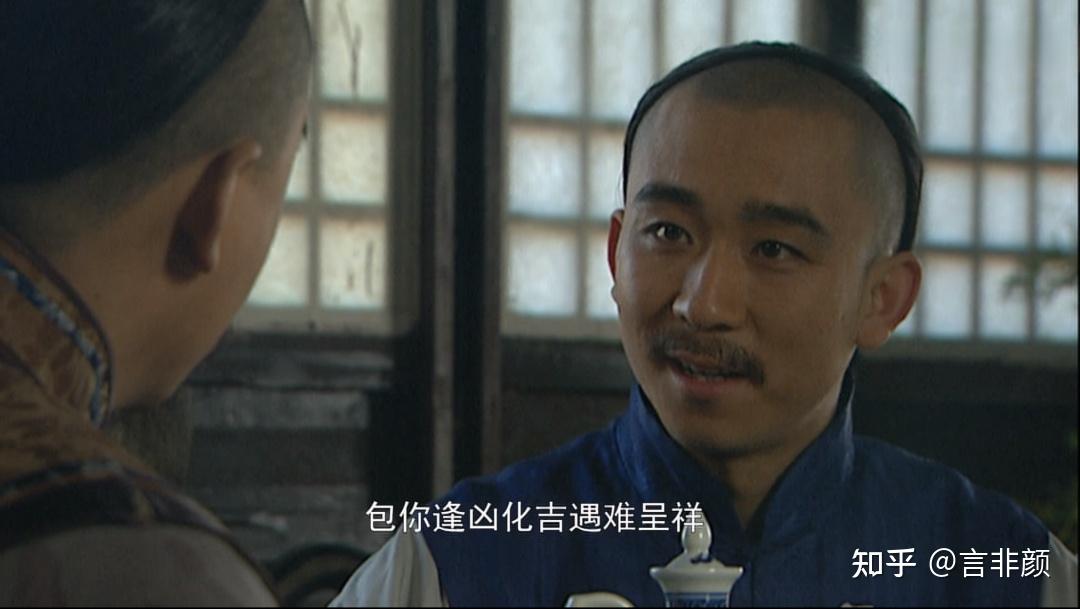

告诉你吧,我们这位邬先生,上通天文,下通地理,奇计百出,无言不中;

有什么难题但同问他,包你逢凶化吉遇难成祥,转败为胜。

田文镜并未见过邬思道,见是李卫推荐,倒也生出几分尊重。 但李卫也开门见,明言邬思道不是来白帮忙的:

我还忘告诉你了,我们这位邬先生,他是这个,他是绍兴人,绍兴人知道吧,是要论价钱出主意的。

多大的事呢,就出多高的价钱。你这事得值多少钱?

天下没有白吃的午餐。 田文镜民知对方这是在抛出条件,但自己此时根本没有不接的资格,与诺敏的官司,他输不起。 因为这关系着雍正的颜面,明知藩库一案有猫腻,自己却查不出个所以然,自己要如何交待? 雍正又如何向天下人交待? 但能使田某弄清楚,山西这件大案的内幕,向朝廷有个交待,要什么邬先生尽管直言。 一直在旁边坐着的邬思道见时机成熟,开始喊价: 其实邬某也没有什么其他的奢求,就是想找一个靠山安度晚年,田大人是皇上在浅邸时就赏识的旧臣,鹏程万里前途不可限量啊。

邬某但求能到田大人的幕府,找一口饭吃,于愿已足了。

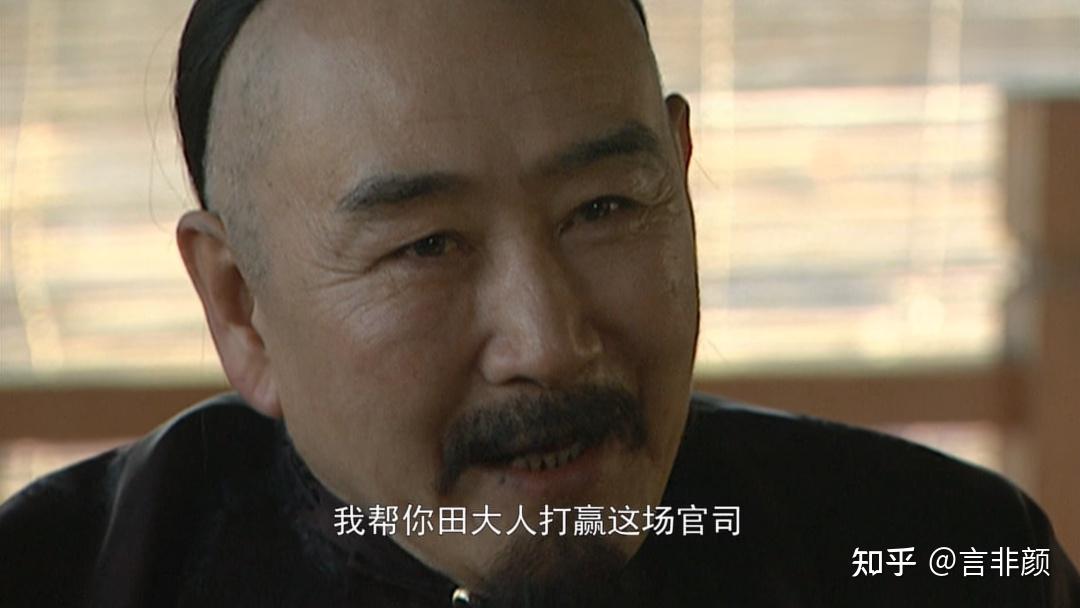

田大人若是到了哪省做了巡抚,每年给我八千两银子的幕酬就行!答应了这个数,我帮你田大人打赢这场官司。

要说安度晚年,还能有哪个地方能比李卫那里呆着更适合的吗? 要知道田文镜虽然也是雍正旧臣,可论起亲疏,11岁就跟着雍正的李卫定是更得圣心,也必然比田文镜更有前途。 那邬思道为什么要弃李卫而投奔田文镜? 明知田文镜这个父母官只是拿薪奉过日子,却一开口就要价8000两,这不是强人所难吗? 这印象分一开始就不好,以后到了田文镜府上,邬思道的日子又能过得有多好? 不过,对田文镜来说,解决藩库问题迫在眉睫,若处理不好,他丢的又何止是八千两银子的事。 当即,他应下了邬思道的条件。 邬思道献策,田文镜依计而行,果然查实了诺敏的欺君之罪,顺利打赢了这场官司,不久后升任河南巡抚。 邬思道也从李卫处离开,成田文镜的幕僚。

06

适逢此时,西北战事暴发。 为平战乱,雍正特封年羹尧为征西大将军,有节制四省之权,统管23万兵马。

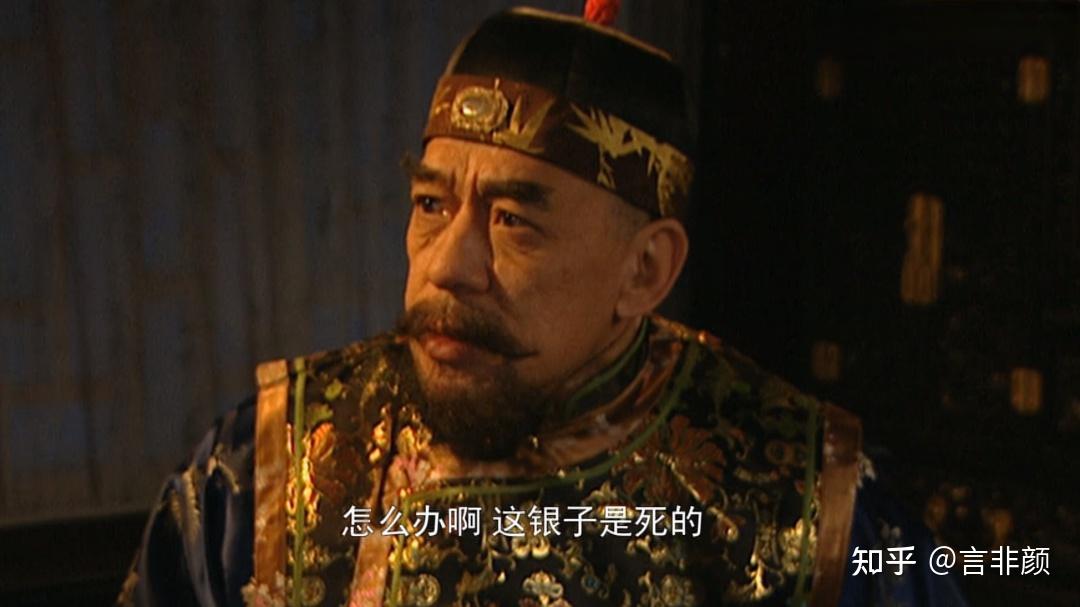

懂带兵的都知道,打仗,打仗,打的其实不是兵马,而是粮草。 年羹尧的23万兵马,每月所需军饷高达700万两。这一笔支出,耗得国库不剩一分银子。

但雍正要施行新政,必须先平战乱。 为保证粮草的供给,雍正下令西北各省按月分批向年羹尧供应粮草。 各地官员叫苦不已。 年间,山西又逢大旱,而后黄河、淮河又接连发大水,西北各省按期按量供应粮草压力巨大,田文镜主政的河南,成了年羹尧震慑粮道官的首选。 河南粮道遇山洪爆发,导致送粮延误了一日。 年羹尧不顾法纪,当场将押运粮草的那位三品粮道砍了头。

此事一出,朝野上下对年羹尧的声讨声渐盛,加上八爷党推波助澜,甚至开始有声音质疑雍正用人不当。 年羹尧本是打算持兵自重,将朝廷的银子变成自己的银子。 但事态越发严重,他也不得不下了决心要与叛军作最后的决战。 可此时,叛军却玩起了消失,年羹尧派出了各路探子,仍找不到叛军主力。 年羹尧找不到叛军,田文镜也不好过。 摆在他面前的难题有两个: 一,河南受了天灾,辛苦筹粮多时才筹到五千石,离该上交的两万石,还差了一万五千石; 二,上一任粮草押运官因天灾所至,延误了一日送粮,就被年羹尧给杀了,这回还差了这么多粮,任谁也不敢去了。 见手下的人个个推却,田文镜虽然气恼,但也不是不知道其中难处。 正当他一筹莫展时,邬思道从后堂不紧不慢地走了出来。 田文镜见了他,更是气打一处来,言语间也没有了初见时的尊重: 邬先生,八千两银子一年的幕酬,你不干事也就算了,你不要再给我添乱子了。

田文镜这话虽短,却藏着不少信息量。 邬思道到了他的府上,并没有给他带来多少实质作用,倒是花了他不少银子。 那么,邬思道为什么光拿钱不办事? 这里先卖个关子。 见田文镜没给自己一个好脸色,邬思道倒也不生气,缓缓说:

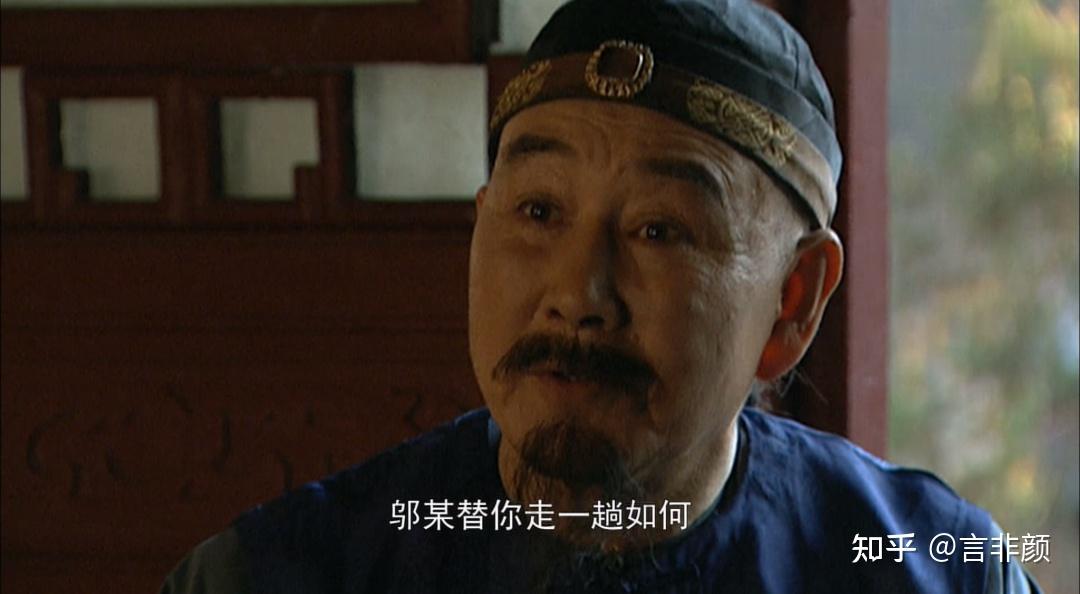

东翁,邬某今天就是冲着这八千两银子的幕酬来的,我在后堂已经听到,军粮数目不够,没有人敢去押运,邬某替你走一趟如何?

田文镜一听,大为惊愕,问他难道不怕死? 没想到,邬思道竟然说,由他去送粮草不仅不会被年羹尧追责,还能让年羹尧免去剩下一万五千石。 但邬思道临行时,特意提醒田文镜: 不过呀,今年上半年你还欠着我二千两的幕酬,回来的时候还望付清呐。

果然,一听河南送来的粮草少了一万五千石,年羹尧正待发难,但一见押粮官竟是邬思道,压根不提缺少粮草的事。 因为,没有人比年羹尧更清楚邬思道是何等人物,几句寒暄之后,也就开门见山问道: 先生千里迢迢,不光是为了这区区五千石粮草吧? 邬思道也不绕弯子,应了一句:知我者,亮工也。 从两人切入正题的两句对话,可以看出来邬思道此行的真正目的,并非是帮田文镜押运粮草。 故而,他敢在田文镜面前夸下海口,是因为他料定年羹尧会因为他的真正目的,放弃追究粮草的事。 那邬思道借押运粮草来到大军之中,究竟有什么样的真实目的呢? 亮工啊,你应该知道,如果这一仗你打不好,或者劳师糜众,找不到叛军决战,会有什么样的后果吗? 邬思道一句话,问得年羹尧愁容满面。 我知道,就连皇上的位置都坐不稳了。

见他并非只知一味养兵自重,对朝野局势也密切关注,邬思道继续输出: 为了你能在西北平定叛军,皇上已经把国库都掏空了,而且还得罪了普天下的官员;

现在所有人的眼睛都盯着你,只要等你一失败,外患内忧就将一齐爆发。

亮工啊,你的干系比天还大。

话说到这里,已经很明显,邬思道主动请缨当粮道官,就是为解决西北战事僵局而来。 可他一介文弱书生,一无兵权,二无粮草,如何解决?

07

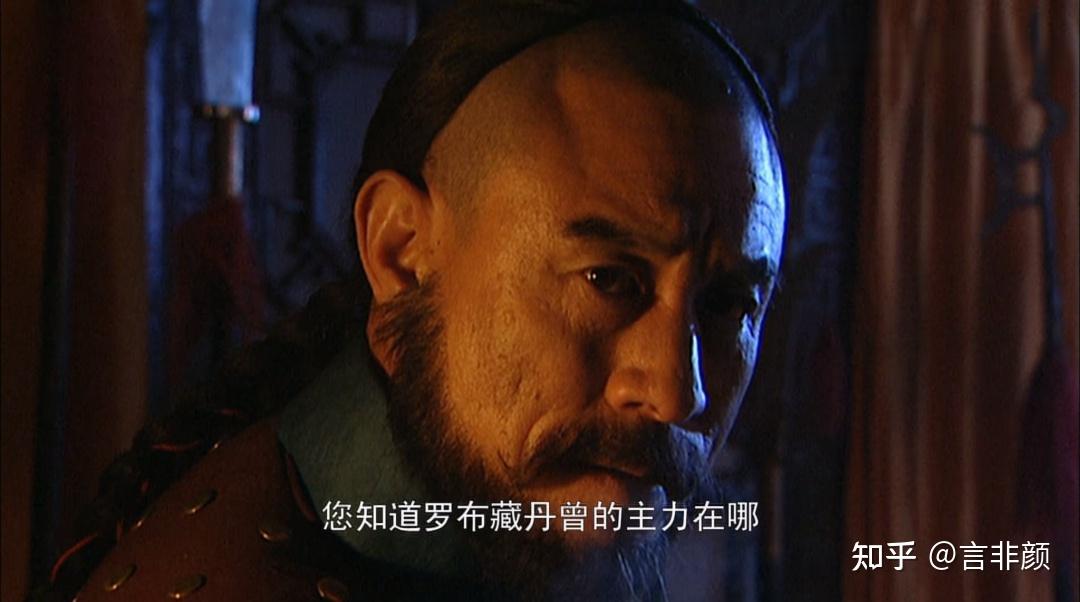

虽然不曾身赴战场,邬思道却一眼看出年羹尧的军机漏洞。 你误就误在当初,没有切断叛军的粮源,因此才形成了今天的对耗之势!他也才得以躲起来,拖死你啊! 当时两军的对恃局势是这样的: 年羹尧的大军已经将整个青海围得水泄不通,可罗布藏丹增却还有生存之机,皆因没有供给被切断所致。 叛军的战术就是一个字:拖。 利用本地骑兵的优势,四处逃窜,他们所需的军饷,比起年羹尧的23万大军少得多,打持久是叛军最有利的战机。 那么,年羹尧真的因为找不到叛军才一直没有一鼓作战吗?

看到邬思道三言两语直中要害,年羹尧的反应就很耐人寻味: 没错!我要立刻截断内地运往青海的粮道,就是饿死青海的全省人,也在所不惜。 年羹尧这话要表达的是,为了找到叛军,他可以不惜一切代价。 但他要告诉邬思道的是:叛军主力这事你我藏在心里就行,这层窗户纸千万别捅破了。 年羹尧此前一直找不到叛军,不过是在演戏​。 邬思道看戏,也入戏。 当务之急呀,是必须立刻找到叛军的主力! 见邬思道转移了话题重心,年羹尧顺势附和。 哎呀,我要能找到叛军的主力,还同先生在这儿闲聊吗?

接下来,两人展现精湛演技的高光时刻了,邬思道一句“灯下黑”,道出了叛军的藏身之处。 年羹尧“恍然大悟”。 当场调兵遣将,合围法轮寺。 那么,问题来了,邬思道不辞辛劳来到大军之中,是为了帮年羹尧解决难题吗? 是,也不是。 透过西北战事的僵局,他看出了雍正继位后,遇到了前所未有困局。 解决年羹尧的难题,就是帮雍正解了困局。 那邬思道做了这么多,为的是什么? 没错,就是自救​! 从李卫处跳槽到田文镜那里之后,他拿了银子,啥事也不干,看透西北战事僵局的本质后,他再干起了幕僚本职,替田文镜排忧解难。 雍正不知道年羹尧在玩养寇自重吗? 年羹尧不知道雍正会猜疑自己吗? 双方自然心知肚明,但谁也不会在明面上撕破脸,双方都需要利用对方得到自己想要的东西。 但战事再拖下去,谁也落不了好。 这时,就需要有一个合情合理的理由,让年羹尧快速找到叛军,解除两人之困。 邬思道瞧准时机,出手了。 他帮的是年羹尧,烧香朝拜的却是远在朝堂的雍正。 这是他能否最终自救成功的关键时刻。 我们来看看邬思道的最极逃跑计划,是如何逐步进行的。

08

山西闹出藩库亏空案时,他主动找到田文镜出谋划策,帮他解决问题,成功当上了田文镜的幕僚。 但这里有一个不容忽视的事件,就是邬思道提出要年薪8000两,这也是前面卖的关子。 邬思道为什么​高价这么高? 其实,这8000两,就是他为能日后能合情合理,从田府离开埋下的伏笔。 可能有人会有疑问,当初邬思道从李卫那里离开,雍正为什么没有意见?

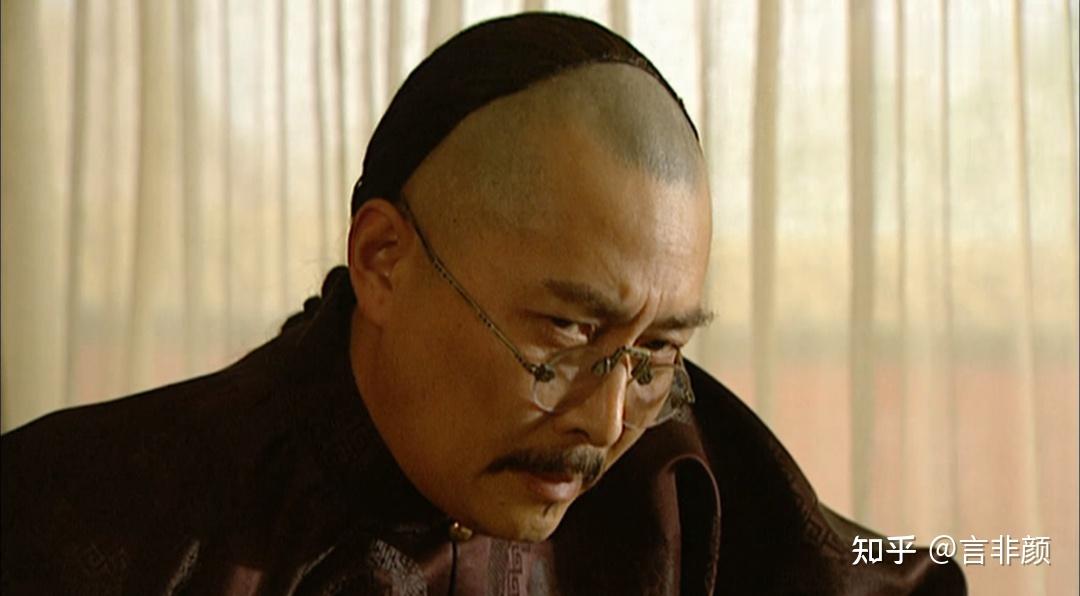

前面其实有提到过,雍正继位烧的第一把大火,就是藩库银子追收,但诺敏竟敢欺君,对于田文镜有几斤几两,雍正是心里有数的。 邬思道能现身助田文镜查清真相,令雍正的第一把火烧出了别样的效果。 反正李卫和田文镜都是自己旧臣,邬思道跳槽一事,雍正也就默认了。 但对邬思道来说,在田文镜那里半隐,还不如在李卫那里舒适;毕竟他与李卫有交情,而李卫也知道他与雍正的关系,对他一直是很尊重的。 但田文镜不知他是雍正旧人,又嫌他光拿银子不干活,早就对他心生不满。 西北平定后不久,河南又生水患,雍正决定亲去当地视察夏讯防务,顺带暗访江苏和河南新政进行得如何。

雍正要外出视察的邸报传至各省时,邬思道就追着问田文镜索要欠薪。 你狂什么?你以为你是李卫介绍的,我就不敢开销了你?

你要想安生在我这儿做事,和那几位先生一样……每月二十五两筹银,我一个也不少你的。

我这池子就这么深,别说八千两一年,五千两我也是没有的。我是个穷官清官,也不打算当富官做个赃官。

田文镜既是卖惨吐苦水,也是敲打邬思道​。 邬思道不为所动,拿着共茶杯慢悠悠喝着茶​,出示一张欠单​:

我不是讨债,我是讨工钱。

去年的幕酬,你还欠了我二千两,说好了到西北运了粮草回来就付,结果没给。

今年上半年的幕酬该付四千,你却只给了二千两。

现在上半年就快过去了,眼看黄河就要发大水了,弄得不好,邬某这四千两幕酬,被黄河一场大水卷了去。

东翁啊,你叫我喝黄泥汤啊?

田文镜并不想赖账,强调自己手里确实没钱,付不起​他的工钱。 没想到,邬思道竟然盯上了他刚入账的5000​两火耗银子。 田文镜本想解释一番,让邬思道体谅体谅他的难处,不料对方不依不饶,言语也越发刻薄,当即也​恼了。 带他去账房,从昨天那五千两银子里,给他付四千两,然后打发他走人。 邬思道得理不饶人,为了讨要工钱只差撒泼打滚,为的就是等来田文镜这一​句话。 东翁啊,这可是你让我走的啊。 临走时,邬思道送了田文镜一句​:“可疑之利不可收,得之易时失之易。”也算是答谢了他收留了自己​的恩情。 从此,邬思道才算是逃出了雍正的视野,彻底结束了随时会被雍正灭口的日子。 那么,雍正为什么知道他从田文镜身边离开后,没有​去追他回来? 这就是当时邬思道为何要帮年羹尧找出叛军主力的原因,他希望能用那份功劳,来向雍正换取自由。

不过,邬思道连夜话从田文镜那里逃离,却有​一个谜之操作。 他带上了如​月一起走。 前面说了,如月就是雍正放在他身边的眼线,即然是眼线,邬思道为什么继续留在身边呢? 为什么不趁机撇下她,自己天高地阔一走了之? 因为,此时如月,已非彼时如月。 细心看剧的或许已经发现,当初从马车上下来的如月,与跟着邬思道从田文镜家离开的时候对比,最明显的变化,就是发型。 她扎着的辫子,变成了盘发。

旧时女子发型的变化,通常是因为身份的变化才有所改动。 如月发型的变化,正是因为她已经从伺候邬思道的丫头,变成了邬思道的女人。 那时的女子,都是以夫为天,尽管雍正是天子,但如月与邬思道夫妻一体,自然荣辱与共,决不会背叛他的。 那么,如月是什么时候变成邬思道女人的呢? 如月在剧里第二次出现的时候,是李卫拿着雍正表彰诺敏的上谕找邬思道解读,当时,邬思道正在教如月写字。 当时的如月,还是扎着一条长辫子。

而当邬思道和李卫去找田文镜的时候,如月的发型变成了盘发。

如月发型的变化,贯穿了邬思道逃跑计划的实施进度。 带着如月一起逃跑,对邬思道来说其实也是另一重保险。 即便如月成了他的人,如月的身份依然是雍正的眼线,若趁机撇下她逃之夭夭,还不如不跑。 因为那样,就是等于在告诉雍正,他有异心。 不管是真心想安度晚年,还是另有打算,都必定令雍正猜忌不安。 如月,是雍正费心复刻的秋月,是雍正对邬思道的监视,也是一份歉意; 邬思道曾有一话对雍正影响​至深:争是不争,不争是争! 如月对邬思道而言,也是​如此。

|