蒙古,真不是我们想象的那样

无穷小与无穷大

蒙古国,这个被中国和俄罗斯环抱的内陆国度,对大多数人而言并不陌生。从地缘方面来说,它与我国的内蒙古自治区相接壤,并且和内蒙古同在蒙古高原;从血缘关系上看,它与我国的蒙古族同根同源,都使用蒙语,都信奉藏传佛教;从历史的角度来讲,蒙古一直以来都是我大中华不可分割的一部分,只是近百年来才被分割出去。所以,我们对蒙古怀有深切而特殊的感情。总是以为蒙古和内蒙古毫无二致,气候一样,草原一样,生活习惯一样,价值取向也一样。甚至还觉得蒙古似内蒙古,到处都是中国货,到处都有汉字标识,中国产汽车充斥着大街小巷,人人都会说汉语,对中国友善且心怀向往,还渴望回归中国。实际上,蒙古,真的不是我们想象中的蒙古。今年7月12日,我怀着对蒙古好奇的心理,携家人开启了为期一周的蒙古国探秘之旅。

乌兰巴托成吉思汗广场

一、初识蒙古国 幸运的是,6月才开通的大同至乌兰巴托航班,让我的行程方便了许多。我们搭乘的是蒙古国“匈奴航空公司”的飞机。一登机,异国氛围便扑面而来,空乘先用蒙语向每位乘客问好,接着广播里不断传出蒙语,偶尔夹杂几句英语,唯独没有汉语。乘客中有的用汉语交流,有的用蒙语交谈,能看出机上基本是中国乘客和蒙古国乘客。当时我就纳闷,蒙古直飞中国的航班,怎么就不说一句汉语呢?飞行途中,我抱着试试看的想法用汉语跟空乘交谈,结果发现他们都听不懂汉语。两小时后,飞机顺利降落在乌兰巴托,滑行期间,广播里几句蒙语之后,机舱里竟然响起一片掌声。我环视四周,发现有的人鼓掌,有的人惊讶,鼓掌的是蒙古人,惊讶的是中国人,因为中国人听不懂蒙语。后来才知道蒙古人有个习惯,凡事完成后都要鼓掌庆贺。

降落在大同的蒙古国匈奴航空公司飞机

乌兰巴托上空的云朵

出了机场,乘车直奔市区。开车的司机是位华侨,蒙古族,在蒙古国定居了20多年,他的妻子是乌兰巴托当地人,三个孩子都入了蒙古籍,他以接待国人去蒙旅游为业,平均每月挣500万图格里克(合1万元人民币,1元=500图)。我们一边聊天一边欣赏窗外的风景。高速路两边是茫茫草原,没有树木,毫无遮挡,蓝天中的白云仿佛抬手就能碰到。进入市区,车速明显慢下来,对向和同向的车辆变得密集起来。我惊奇地发现大街上几乎全是日本的“丰田”两厢轿车(只有日本才有的那种),偶尔有几辆韩国“现代”轿车,有一种到了日本的感觉,更奇怪的是日本车的方向盘都在右侧,韩国车则在左侧,司机笑着说:蒙古人都能“左右开弓”。最让我难以理解的是一路上竟然没看到一辆中国制造的小轿车。司机解释道:“不是您没看到,我也很少看到,蒙古人最喜欢买日本或韩国的二手车,因为价格便宜,性能还好,相比之下,中国车一是印象不深二是价格贵买不起。”我立刻明白,中国的是新车,日韩的是淘汰的二手车。

高速路边的蒙古包

牧民定居点 车很快开到我们提前订好的住所,离成吉思汗广场(相当于天安门广场)仅1.3公里的一个居民小区。安置好行李后,已经是下午5点,我们走出小区,想逛逛大街并吃一顿真正的蒙古餐。沿着著名的苏赫巴特大街(相当于北京长安街)边走边看,映入眼帘的是大街两边店铺的招牌,花花绿绿、高低错落,但招牌上的文字一个都不认识,几乎全是用西里尔字母拼写的蒙古文,和内蒙古的回鹘蒙古文截然不同,很像俄文,也不时能看到一些韩文。只有ATM、coffee、hotel这样的英语单词偶尔能看到,而中文少之又少,几乎看不到,不过我们还是在不起眼的地方发现了“兰州拉面”四个字。奇怪的是不管什么店铺都关门歇业,大街上行人寥寥,不时地遇到五六个人结伴而行,他们要么说着“思密达”,要么长着一副西方人面孔。在街上走了两个多小时,硬是没发现一家餐馆开门。当了解原因后,我差点惊掉下巴。原来蒙古国从7月10日至17日过国庆节(包括那达慕),国庆期间全国放假,于是商店、饭店也都放假了,市民们纷纷开车到外地度假。这么好的商业机会就这样白白浪费了,如果是我们的国庆节,谁会舍得关门歇业呢?无奈,我们只好到便利店解决吃饭问题。

乌兰巴托市区

乌兰巴托郊区

乌兰巴托的居民小区

蒙古便利店很多,基本在500米范围内就能找到一家。蒙古便利店和韩国、日本便利店非常相似,基本是个小超市,除了食品、日用品外,还有蒙古馅饼、蒙古包子、三明治、饭团、披萨等速食,并且提供加热、加工服务。便利店里的招牌基本是蒙古语和韩语,后来才知道蒙古的便利店几乎被韩国垄断,只要看到GS25或CU的招牌,那一定是韩国人开的便利店。这些便利店里基本看不到中国商品,就连国人最爱吃的辣条也不见踪迹。

蒙古的CU便利店

便利店里的水果,黄瓜采用单包装

在市区游玩的几天里,我们还是找到一些开门的餐馆,发现博物馆旁边一定有西餐店,大型商场里一定有蒙餐店,只是到了中午或下午的饭点才营业,过时一律不候。这里特别说一下,蒙古人是不吃早餐的,因为他们特别珍惜早晨的睡觉时间。无论西餐店还是蒙餐店都不提供筷子,只有刀和叉,服务员甚至都不知道筷子是什么东西。蒙古餐和内蒙古餐截然不同,他们喜欢烧烤,比如烤羊腿、烤牛排,另外就是馅饼和包子,如果能搭配几个煮熟的土豆和胡萝卜、切片的西红柿、几片生菜,那就是上等佳肴了。牛羊肉只有七层熟,没有刀子切割根本送不到嘴里,几餐过后,我宁愿去便利店买便当。

蒙古餐:烤肉、土豆和萝卜 虽然蒙古街头没有汉字,人们也不会说汉语,但只要懂一点英语,就能和他们交流。发现蒙古的年轻人基本都会英语,60岁以上的人大多数懂俄语。原因是苏联解体前,俄语是学校的必修课,解体后英语是必修课。现在乌兰巴托的“华侨友谊学校”,越来越受到蒙古人的关注,他们托关系把孩子送进华侨学校学习中文。 我们还了解到,乌兰巴托的平均月工资为156万图格里克(约3100元人民币),但不同行业和岗位差异显著,工程师或项目管理类岗位可达5000-8000元人民币,最低工资标准为42万图格里克(约820元人民币)。乌兰巴托的房价平均每平1万元人民币,最好的大概在2万元人民币上下。物价基本与中国相同,上等的羊绒衫或围脖600元人民币就能买一件(纯羊绒)。蔬菜、水果几乎都是从中国二连浩特口岸进口的,价格高得离谱,每根黄瓜都用塑料袋密封起来独立包装。整个蒙古国没有专门的出租车,不过每一辆车都可以当作出租车,想要打车只要在路边招招手就行,愿意载客的就会停车,价格波动比较大,如果在意价格的话需要提前和司机确认。

蒙古草原

总体而言,蒙古国的生活习惯、衣着打扮以及文化传承都和内蒙古有着较大差别,是一个远离中国且全盘西化的国家,与内蒙古相比恍若处在两个不同的世界。 二、走进博物馆 若想了解蒙古国历史,尤其想知晓蒙古人如何看待自身历史,乌兰巴托的“国家博物馆”、“成吉思汗博物馆”会给出答案。 1、国家博物馆 “蒙古国家博物馆”于1924年建成,收藏了从旧石器时代直至现代各个时期遗留或者出土的6万余件文物。展品依据年代顺序或者专题陈列于十间展厅,涵盖蒙古史前史、蒙古帝国前史、蒙古帝国、清朝对蒙古的统治、民族志和传统生活、20世纪的历史。多数展品以西里尔蒙古语介绍,仅个别展品附有英文介绍。奇怪的是门口滚动电子屏上显示的馆名,有蒙文、英文、德文、韩文、日文,却唯独没有中文。

蒙古国家博物馆

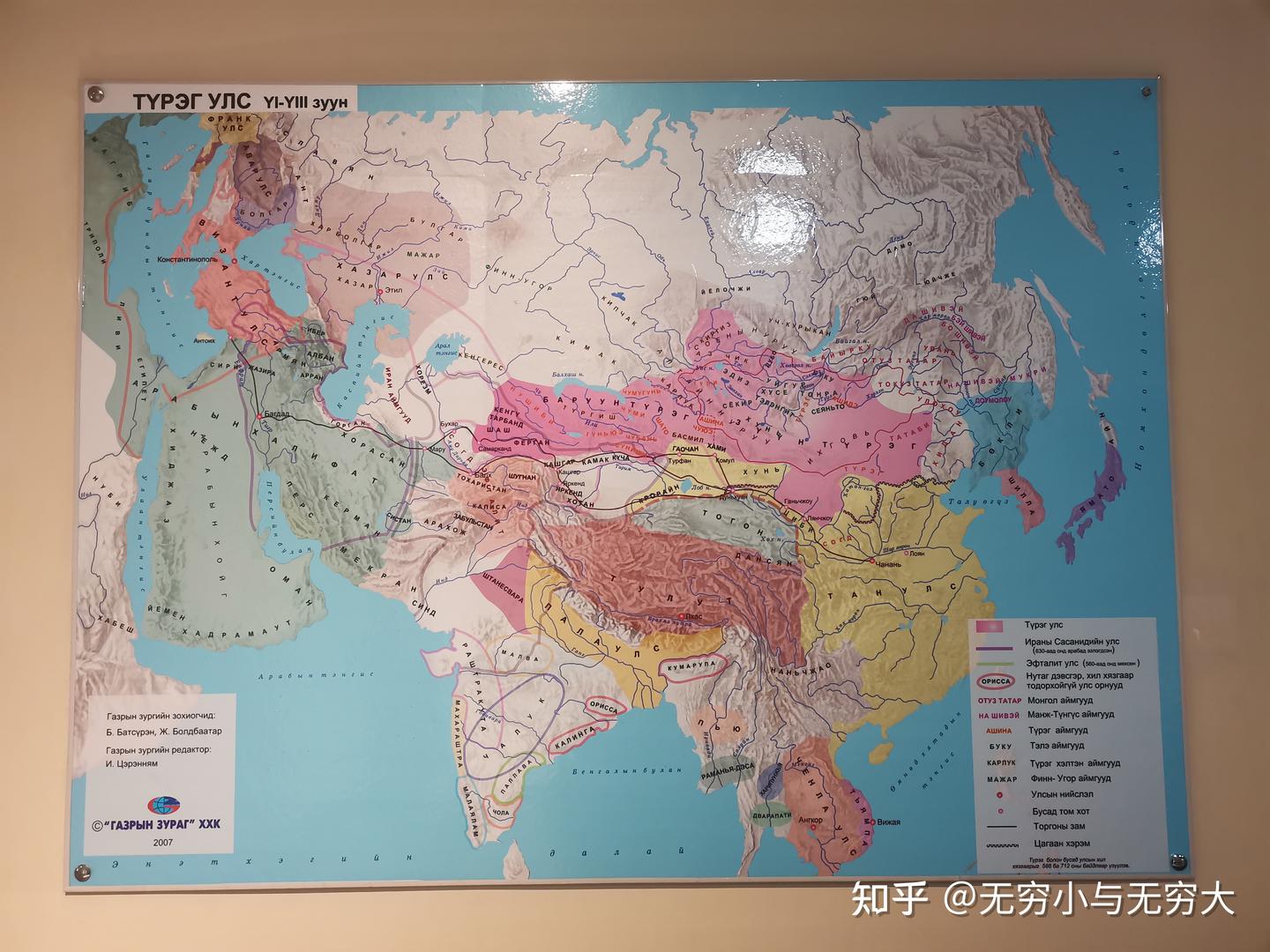

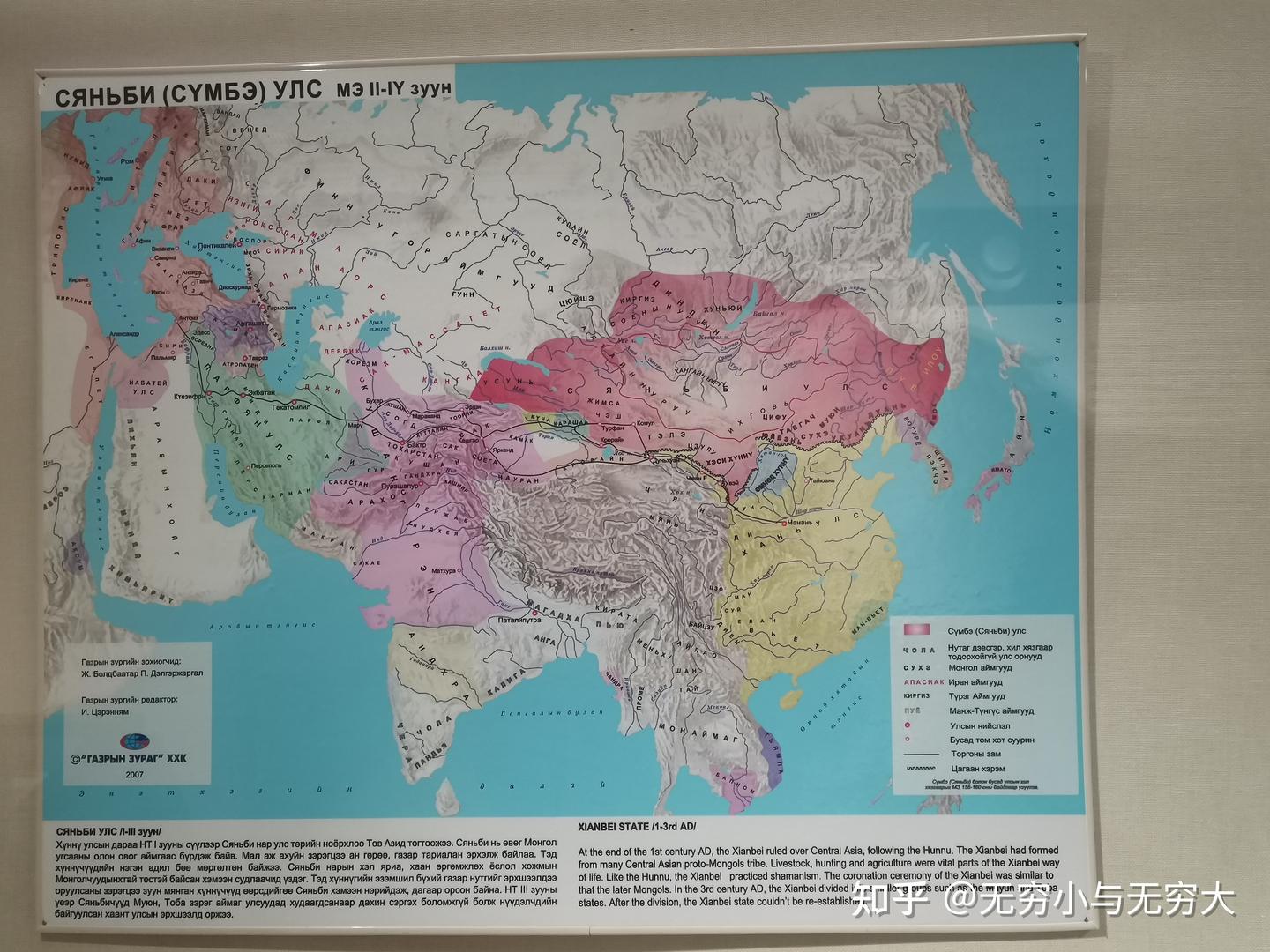

第一展厅为“蒙古史前史”。此展厅主要陈列着距今80万年前,在蒙古国境内发现的从石器时代到铁器时代晚期,遗存或者出土的器物、饰品以及与经济、宗教相关的文物。 第二展厅是“蒙古国古代历史”。此展厅展示了曾在蒙古地区出现过的古国历史,包括反映蒙古民族远古祖先匈奴汗国(公元前3 - 公元1世纪间),其后的突厥帝国、回鹘帝国,以及公元6 - 12世纪契丹王国的历史、文化、经济等考古出土文物。

匈奴时期的征战路线图

该展厅详细介绍了公元前3世纪末,冒顿单于(国王)在中亚建立的匈奴帝国。当时,匈奴帝国的疆土从南方的长城(中国长城)延伸到北方的贝加尔湖(俄罗斯),从西边的伊尔塔瓦加泰向东延伸到朝鲜。如今,在蒙古地区发现了许多那时匈奴定居点的遗迹。公元前198年,匈奴与汉朝签订了一项条约,使得汉朝向匈奴进贡达50年。那时的匈奴直接影响到了西方,包括中亚的许多城邦。匈奴帝国于公元前1世纪走向终结。

匈奴帝国疆域图

公元1世纪末,鲜卑人继匈奴之后统治了中亚。中亚的原始蒙古部落成为鲜卑的主要组成部分。鲜卑人的畜牧业、狩猎和农业都与之前的匈奴人相同,并且也信奉萨满教。鲜卑人的加冕仪式与后来的蒙古人极为相似。公元3世纪,鲜卑人分裂成较小的群体,如木云人和鸟巴人,分裂后,鲜卑国逐渐被其他国家所取代。

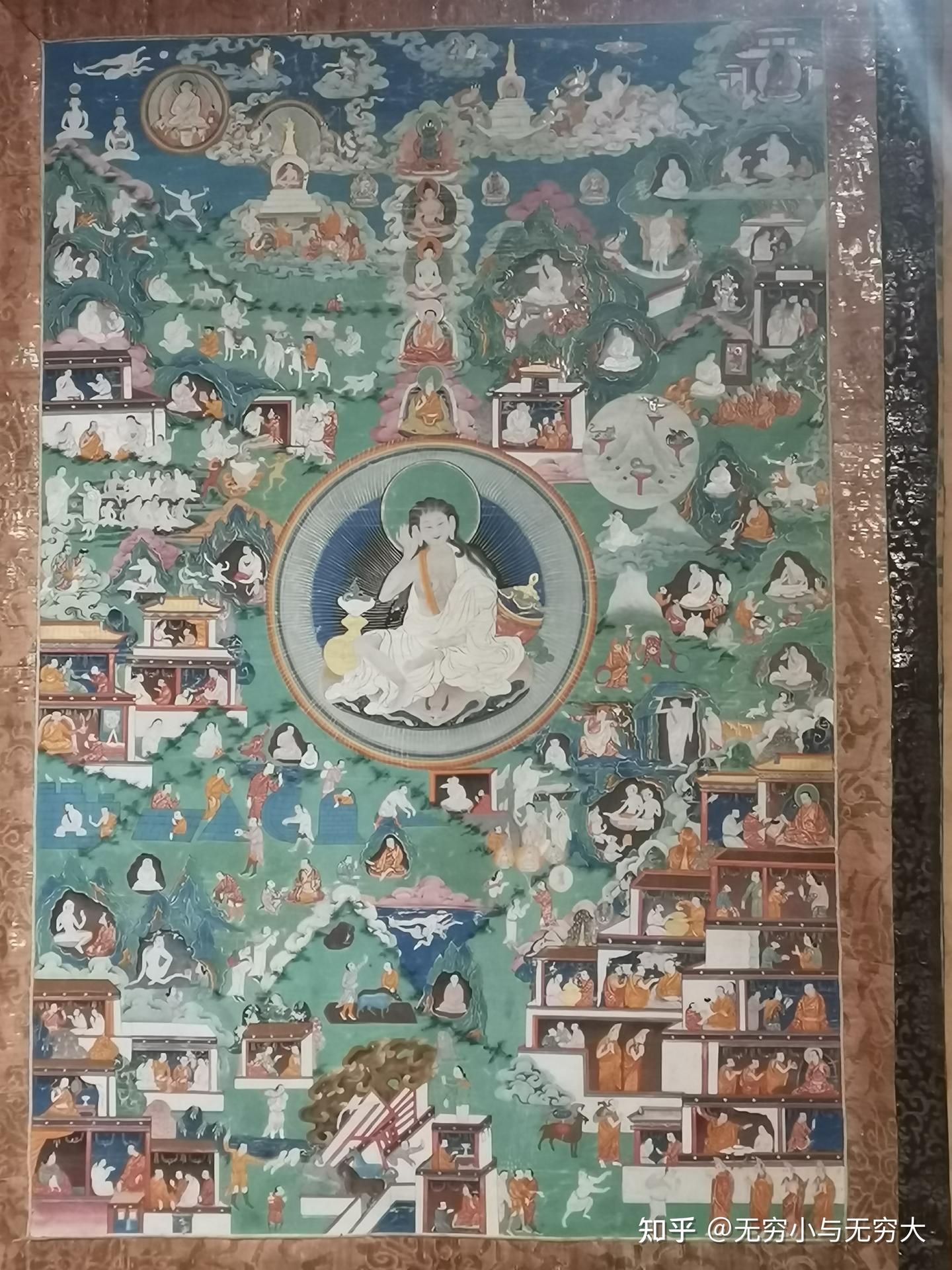

鲜卑人统治的疆域 然而,同样的民族,于公元5世纪,在阿提拉的领导下建立了欧洲匈奴帝国。先后历经16个朝代,掌控了现在中国地域里的5个国家,对亚洲和欧洲的历史产生了重大影响。 第三展厅为“传统民族服饰”。蒙古诸部落大约在13世纪开始逐渐形成民族共同体。蒙古地区主要的两个民族(蒙古和土耳其)由20余个不同氏族组成。此展厅陈列了自17世纪至20世纪初的蒙古民族服饰,以及国家礼仪服装、季节性服装、珠宝和配饰。 第四展厅是“大蒙古帝国”。此展厅陈列着成吉思汗及其继位者建立的蒙古帝国有关的珍贵文物。尤其展出了蒙古朝政的象征——九纛徽旗,以及军队铠甲等战斗武器,还有一些蒙古国独一无二的展品。该展厅由蒙古汗国和大蒙古国帝国两个部分组成。

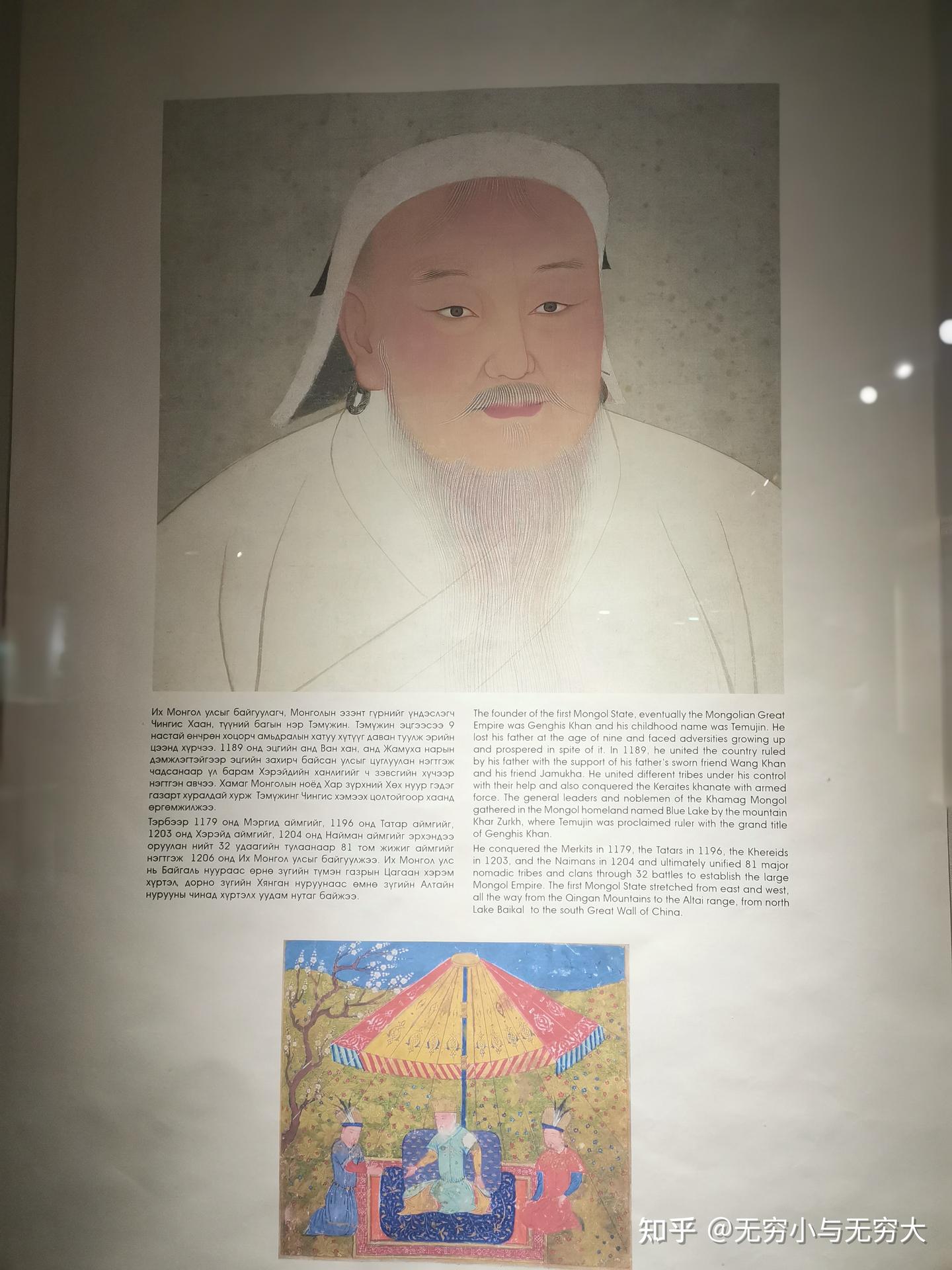

成吉思汗介绍

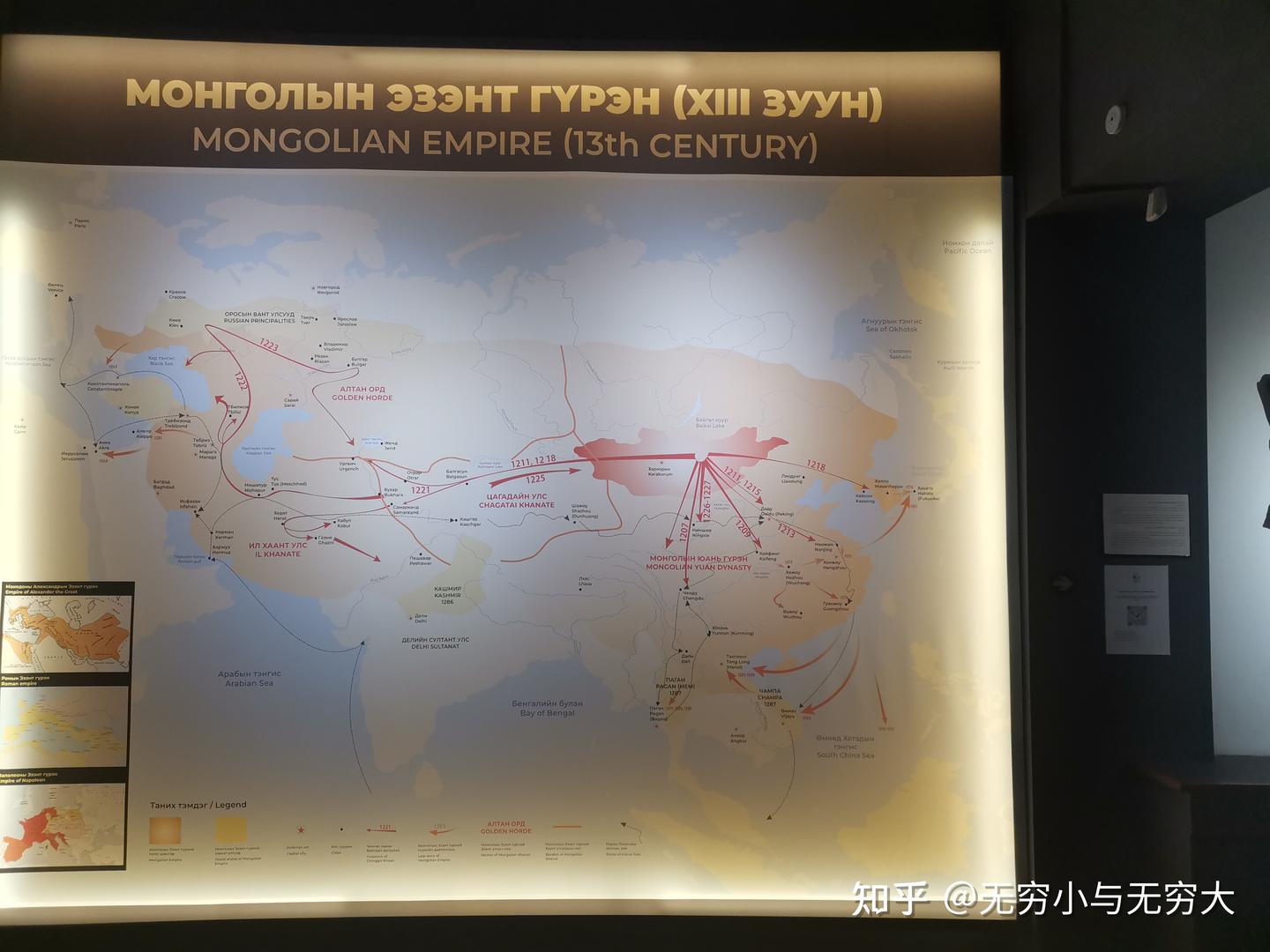

大蒙古帝国的时间线 该展厅详细地介绍了成吉思汗,认为成吉思汗是大蒙古帝国的创始人。成吉思汗童年时名叫铁木真,九岁丧父,虽然成长历程艰难曲折,但最终他还是成功了。1189年,在他父亲的忠实朋友王汗和他的朋友Jamukha的支持下,统一了由他父亲曾经统治过的国家,并通过与其他部落的联合,彻底征服了Keraites汗国。不久之后,位高权重的哈马格将贵族们召集到蒙古Khar Zurkh山的蓝湖,宣布铁木真为蒙古的成吉思汗。成吉思汗于1179年征服了墨尔基特人,1196年征服了鞑靼人,1203年征服了克赫里伊德人,1204年征服了奈曼人。最终通过32场战役统一了81个游牧部落和氏族,建立了庞大的蒙古帝国。帝国的版图由东向西延伸,从庆安山脉一直延伸到阿尔泰山脉,从贝加尔湖北部一直延伸到南部的中国长城。 第五展厅为“蒙古传统文化”。此展厅主要陈列了蒙古民族精神文化遗产、宗教信仰、文字书经传承、乐器、民间游戏玩具等。 第六展厅是“蒙古传统经济”。此展厅陈列了从古至今承载着世界游牧文化的蒙古包,以及运垛工具设备、狩猎工具等体现传统经济和文化的展品。 第七展厅“17 - 20世纪初的蒙古国”。17世纪至20世纪初,蒙古国被“满清”(中国的清朝)统治了两百余年。此展厅陈列了满清时代曾用过的印章、钱币、刑具等历史文物。二十世纪是蒙古民族为自由、独立而斗争的时代。展厅陈列了从1911年至1920年初,蒙古人民为民族解放、以及其后政教合一留下的国家历史文物。还展出了体现蒙古地区社会经济变化革新的文物以及当时政界名人的遗物。 第八展厅是“社会主义时期的蒙古国”。此展厅陈列了自1921年民族民主革命至八十年代末期为止的蒙古国政治、经济、文化领域发生的改革开放、得失功过,以及与历史人物相关的照片、文件和人物雕塑。 第九展厅“蒙古民主时期(1990年至今)”。蒙古人民最近一次的革命运动是二十世纪的民主革命。此展厅陈列了体现由S. Zorig率领的蒙古人民革命党等党派,采取和平过渡途径,使蒙古国变革为民主国家,并形成新的政治格局,以及迈入市场经济的图片及展品。 2、成吉思汗博物馆 成吉思汗博物馆与蒙古国家博物馆存在相似之处,却又有所差异。其主要展示了从匈奴王朝冒顿单于统治时期直至第八世哲布尊丹巴呼图克图退位期间的蒙古可汗历史。馆内收藏有10000件展品,其中92%为珍贵文物,其余展品为国外博物馆、图书馆、档案馆的复制品和艺术品。该馆共9层,3 - 8层分别展示古代朝政、游牧文化、蒙古帝国等主题,9层设有成吉思汗金身塑像。其镇馆之宝包括冒顿单于印章、忽必烈铭文、可汗信函等文物。

成吉思汗博物馆

冒顿单于塑像

为精简篇幅,凡是与国家博物馆重复的内容便不再详述,重点选取国家博物馆未涉及或者阐述不够深入之处,例如元朝和清朝。

大元时期(元朝)的忽必烈

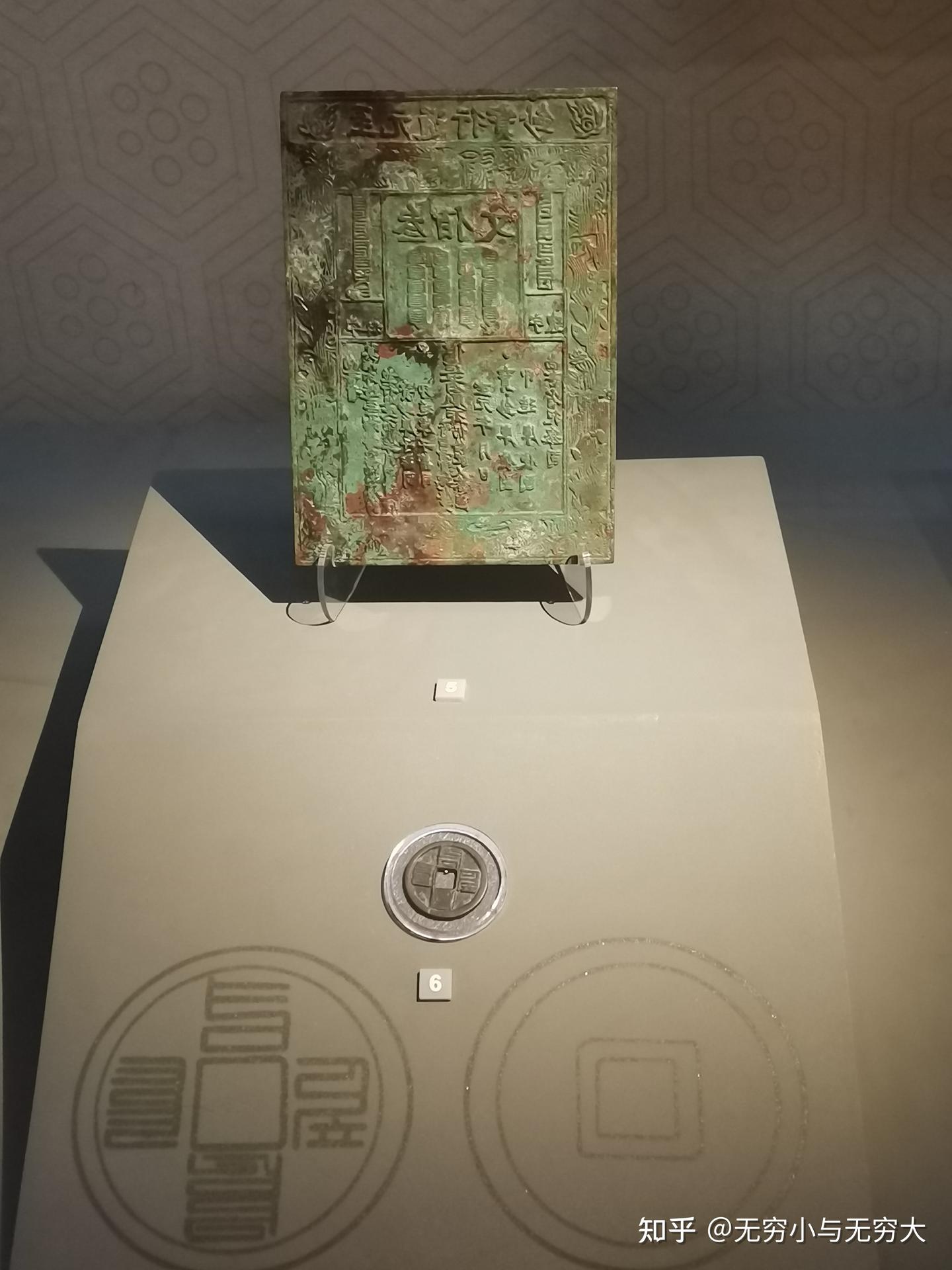

大元时期的钱币

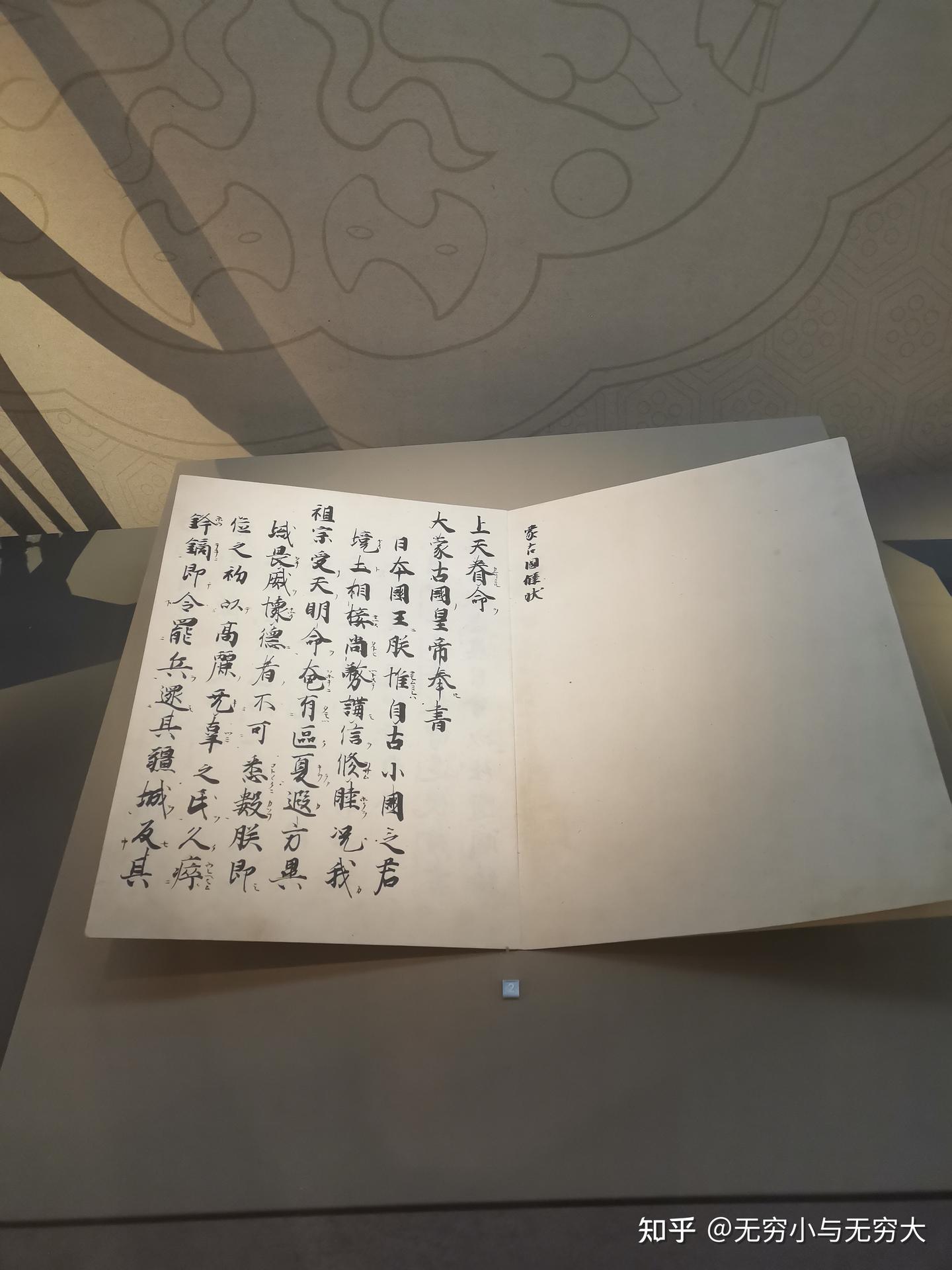

先看元朝,在介绍忽必烈的展厅中,一封用汉字书写且加注了日本平假名的书信引起了我的兴趣。仔细阅读后,发现是忽必烈写给日本的诏书。诏书内容大致为:“上天眷命大蒙古国皇帝奉书日本国王:朕惟自古小国之君,境土相接,尚务讲信修睦,况我祖宗,受天明命,奄有区夏,遐方异域,畏威怀德者,不可悉数。朕即位之初,高丽君臣感戴来朝……冀自今以往,通问结好,以相亲睦。且圣人以四海为家,不相通好,岂一家之理哉。至用兵,夫执所好。王其图之,不宣。”将其翻译成白话文则是:“受命于天的大蒙古国皇帝致日本国王:朕认为,即便古代疆土相邻的小国君主,尚且会努力建立信任、维持和睦,更何况我祖宗承奉天命,统一中原,远方各国敬畏我朝威势、感念我朝仁德而臣服者,数不胜数。朕登基之初,高丽君臣便诚心归附,主动来朝……。朕期盼从今往后,日本也能与我朝互通往来、缔结友好,彼此亲近和睦。况且圣人视天下为一家,若相邻之国不相往来,岂符合天下一家之理?至于动用武力——实非朕所愿!请国王慎重考虑此事,言尽于此。”

忽必烈写给日本的诏书 这封诏书的背景如下:忽必烈建立元朝后,试图延续中原王朝对周边国家的宗藩体系。1264年,高丽人赵彝提议与日本通使,忽必烈便于1266年首次派遣兵部侍郎黑的、礼部侍郎殷弘携带国书出使日本,目的在于通过外交手段使日本称臣纳贡,然而日本并未回应。在多次下诏无果之后,最终引发了两次元军东征日本的军事行动,奇怪的是两次均遭遇强风阻碍而未能取胜。 关于这封诏书里忽必烈自称“大蒙古国”而非“大元”,曾一度引发西方某些历史学者的争议,他们的观点是:“忽必烈建立的帝国不属于中国历史。”他们认为,如今蒙古和中国是两个拥有独立主权的国家,并且元朝的统治者均为蒙古族人。所以,他们主张元朝应归入蒙古历史。但是,我国早已将蒙古民族纳入中华民族范畴,因此,忽必烈建立的元朝无疑是中国历史上的一个朝代。关键在于如今的蒙古国人是如何看待的,他们是否也在诏书里咬文嚼字?是否也认为元朝就是蒙古帝国?

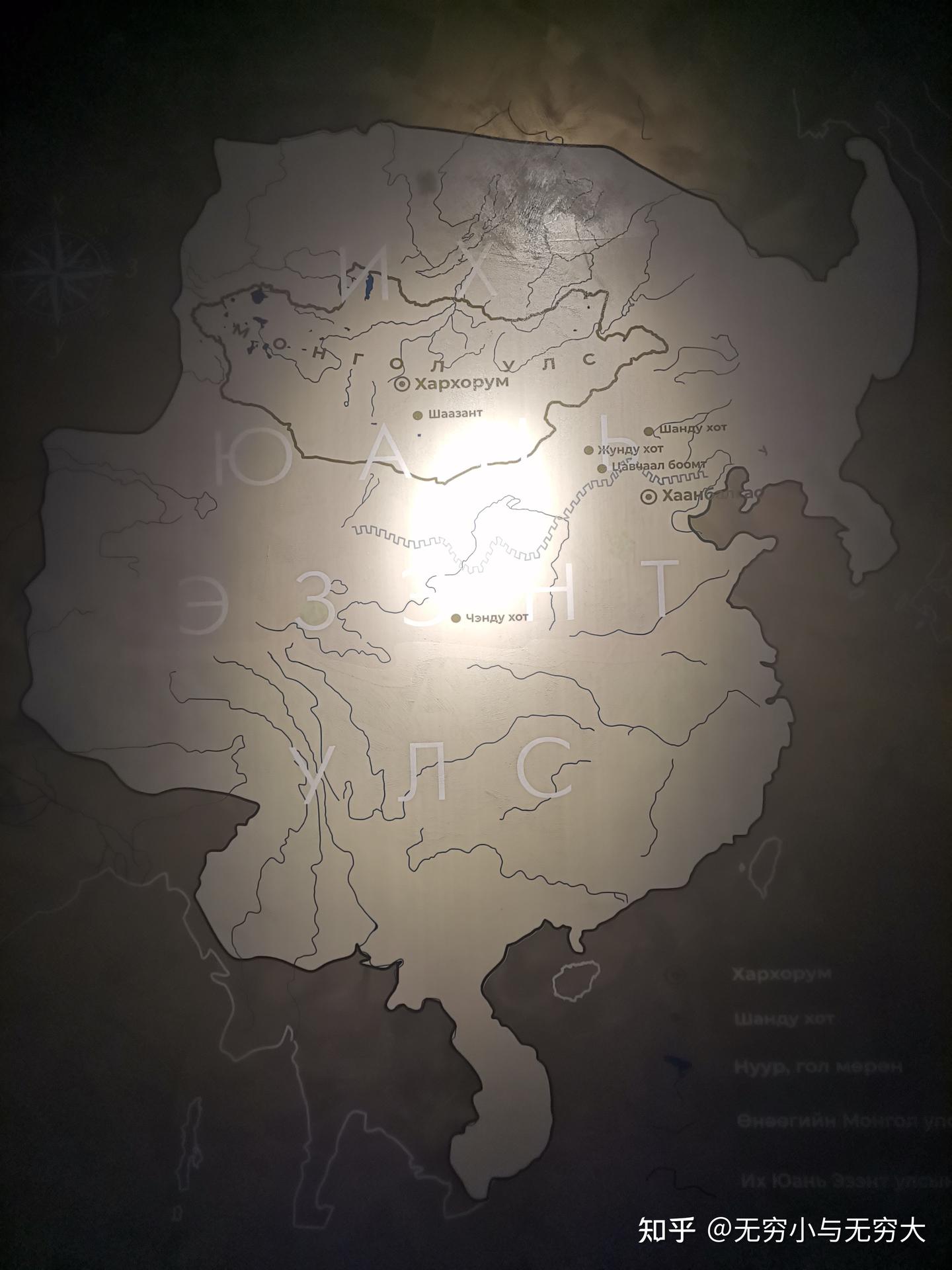

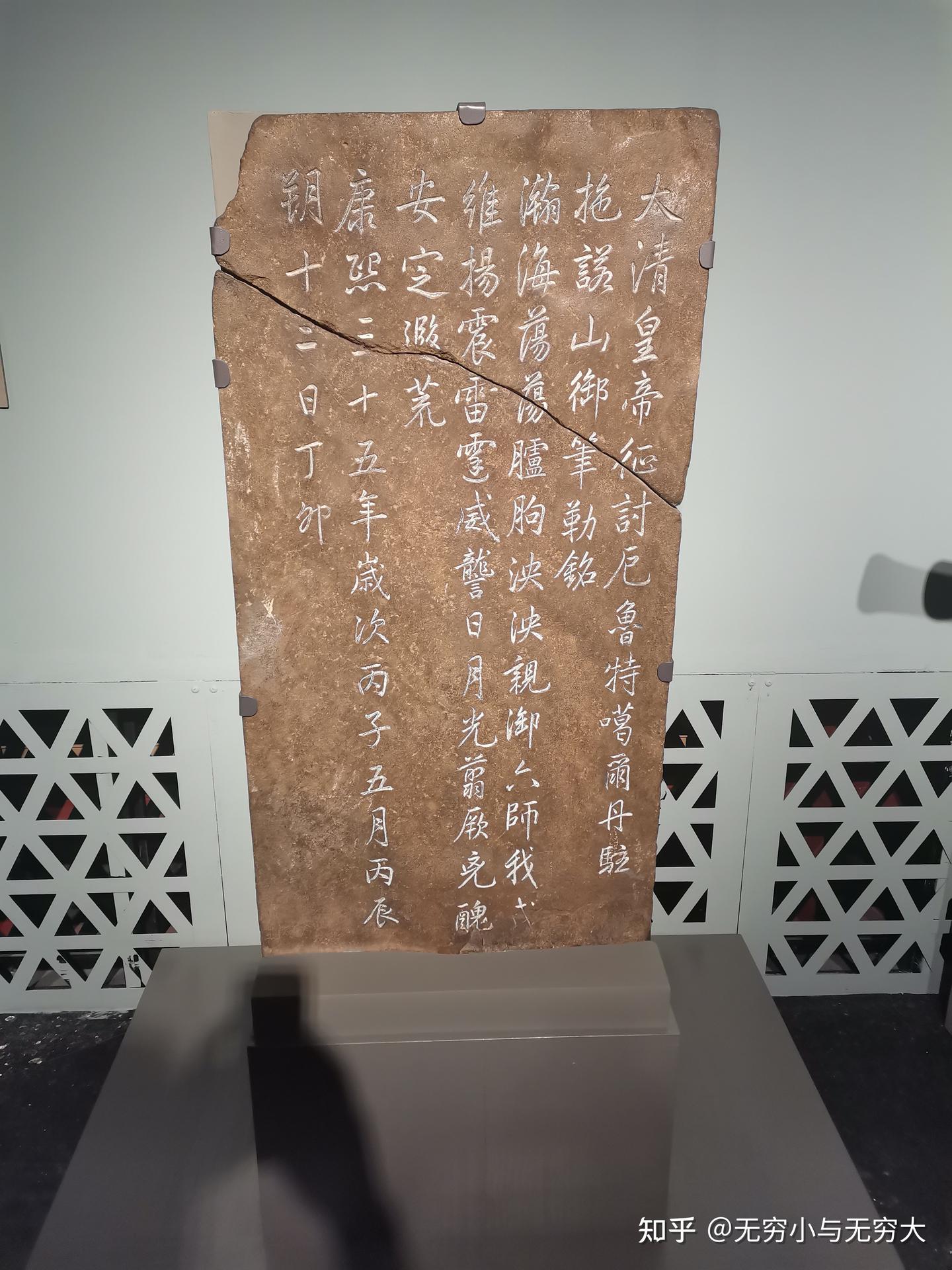

大元(元朝)时的僵域图 看过元朝展厅后,我下意识地去寻找明朝展厅,却未找到,反而看到了满清展厅。一进入满清展厅就被一块用中文书写的石碑所吸引。这块碑是“康熙征讨厄鲁特蒙古获胜铭刻的军威碑”,是康熙帝在昭莫多战役(康熙三十五年)大败噶尔丹后所立的纪功碑。此碑被蒙古国视为“中国给的历史国耻”,用以警示后人。

康熙征讨厄鲁特蒙古获胜铭刻的军威碑

历史背景:康熙三十五年(1696年),康熙帝亲率中路军在昭莫多(今蒙古国乌兰巴托以南)与噶尔丹决战。清军以少胜多,歼灭噶尔丹主力部队,歼敌2000余人,俘虏2000余人,缴获牲畜数万(牛2万头、羊4万只)。噶尔丹仅率数十骑逃亡,其妻阿奴战死。此役彻底瓦解了噶尔丹的军事力量,为后续平定漠北奠定了基础。 碑文主旨:碑文以汉文镌刻,主要内容包括:宣扬清朝军威,强调康熙帝亲征决策的正确性与清军的战斗力;谴责噶尔丹叛乱,揭露其背弃盟誓、勾结沙俄、侵掠喀尔喀蒙古等行径。宣告清廷对漠北蒙古统治的合法性。 蒙古国将此碑陈列于成吉思汗博物馆,并非单纯叙述一个历史事件,也不是在歌颂清朝的大一统,而是作为反面教材,用以教育蒙古人民的民族意识,让子孙后代牢记满清侵略他们所带来的耻辱。这与我们对这段历史的认识恰恰相反。 虽然两个博物馆展览的文物繁杂多样、内容丰富,但最令我感兴趣的是国家博物馆的第二、第四、第七展厅,成吉思汗博物馆的元朝展厅和清朝展厅。因为这几个展厅完全反映了当今蒙古人的历史观。他们一直强调匈奴是蒙古人的祖先,匈奴、鲜卑、柔然、突厥、契丹、蒙古一脉相承,只提及汉朝向匈奴进贡50年,却不提王昭君出塞和亲,更不提卫青、霍去病。他们没有专门提及我们所习惯的元朝,而是以“大蒙古国”中的“大元”来替代。他们将归顺清朝的大一统描述成被“满清”统治了二百年。他们将20世纪初脱离中国描绘成蒙古民族为自由、独立而进行斗争的结果。 三、探秘蒙古皇宫 蒙古国从中国分离出去一直是中国人民心中的痛点。到底是他们自己想要独立,还是受到其他势力的胁迫?又是什么促使他们产生独立的想法?若要彻底解开这些谜团,不妨到蒙古国末代皇宫去探寻答案。

博格多汗宫(冬宫)

蒙古国末代皇宫位于乌兰巴托市南郊,名为博格多汗宫(又称冬宫),是蒙古末代国王博格多汗的住所。这座建筑为汉藏式风格,由哲布尊丹巴活佛于1903年建造,如今是博物馆,主要陈列蒙古王公贵族的服饰、生活用品以及国际友人赠送的礼品。 原本,博格多汗宫是一座藏传佛教的庙宇,承载着几代活佛的起居与佛事活动。然而第八代活佛彻底改变了这一状况,庙宇变成了政教合一的场所,活佛本人也成为了外蒙古的皇帝。

博格多汗宫全貌

博格多汗,是外蒙古独立后建立的“大蒙古国”君主,同时也是藏传佛教第八世哲布尊丹巴。博格多汗(本名阿旺垂济尼玛丹彬旺舒克)于1869年出生在西藏沃卡坝卓,4岁时被认定为第七世哲布尊丹巴的转世灵童,成为外蒙古藏传佛教的最高活佛。

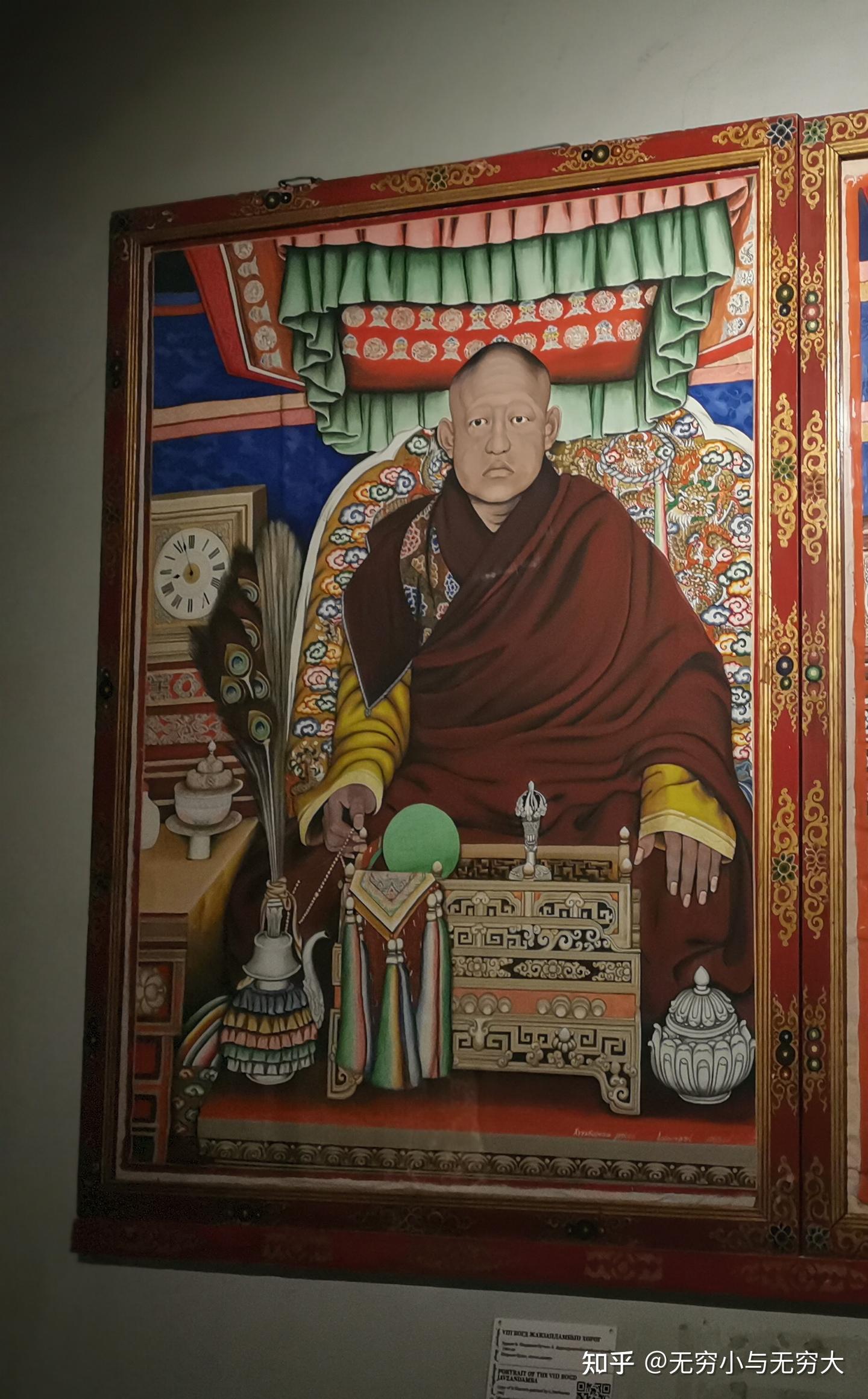

末代皇帝博格多汗

博格多汗在外蒙古独立进程中起到了关键作用。1911年辛亥革命清朝覆灭后,博格多汗被推举为蒙古大汗,成为外蒙古独立的标志性人物。他联合蒙古贵族发动“蒙古独立运动”,推动外蒙古与中华民国脱离行政隶属关系,并在沙俄支持下宣布外蒙古独立,建立“大蒙古国”,自封“额真汗”(日光皇帝),年号“共戴”。其政权未得到中国北洋政府承认,后来因《中俄蒙协约》(1915年)取消独立,改为中国自治区。1921年他短暂复辟,但同年被苏联支持的蒙古人民党推翻,1924年被软禁后去世(一说被毒死)。另外,博格多汗在乌兰巴托建立了融合蒙古、中国与欧洲风格的建筑群,其中包括博格多汗宫,这些建筑群至今仍是研究蒙古近代建筑艺术的重要实物。

博格多汗末代皇帝居所

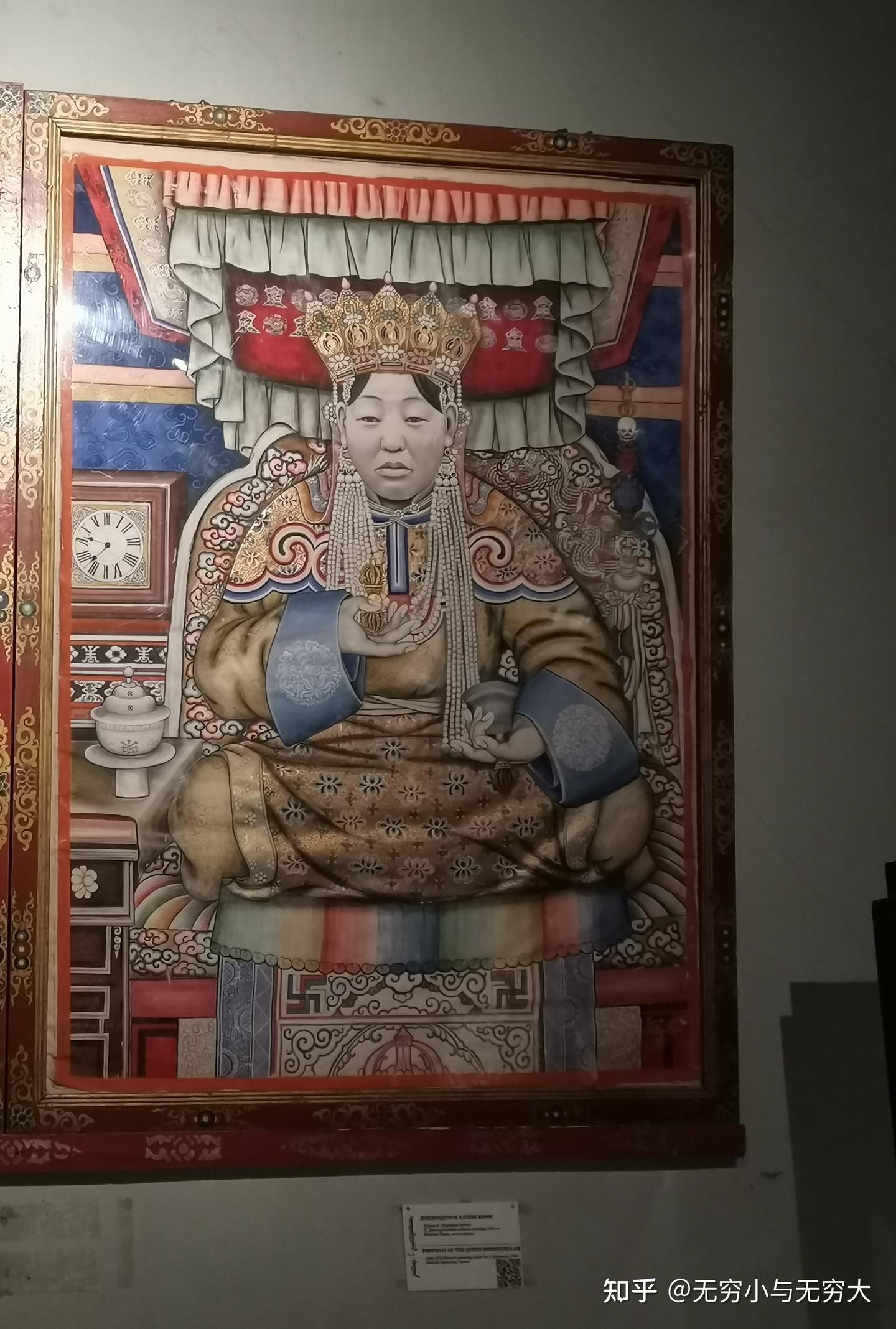

如今的博格多汗皇宫除了介绍末代皇帝之外,还大篇幅介绍了他的两位皇后。一位是东多夫杜拉姆(Dondovdulam,1874—1923),一位是格嫩皮勒(Genenpil,1905 - 1938)。 东多夫杜拉姆,是博格多汗的第一位妻子,她于1874年出生在Tsend家族,该家族位于Tsanligdorj Hoshuu的Kh vch Jonong Beis地区(蒙古塞森汗省)。1902年,她被清朝册封为“白度母”之后,就成为了更为活跃和显赫的人物。册封不久,她提出了28个工艺项目,为了完成这些项目,她在蒙古地区雇佣了120名工匠、裁缝和刺绣工。最终创造出了独特而宏伟的艺术作品,成为皇家或国家的象征之物。如今,留存下来的这些物品已经成为蒙古国的重要遗产,继续向世人诉说着蒙古的历史和文化。1911年12月29日,在恢复和宣布蒙古独立的同时,白度母被授予“国母皇后”和“金证”(黄金证书)的双重称号。她拥有一个刻有“宗教和国家促进者,圣母女王”的标牌,在做重要决定时才向人们展示。她不仅有着高贵的血统,而且有着美妙的嗓音。她曾三次被国家授予金证书,这意味着在蒙古、中国和俄罗斯三个国家层面上,承认她是蒙古国国家的总管,所以说她是蒙古国历史上独特而重要的人物。

第一任皇后东多夫杜拉姆 格嫩皮勒,1905年出生于外蒙古的一个牧民家庭,19岁被选入宫,成为蒙古国的最后一位皇后。1923年,皇后东多夫杜拉姆因病去世后,便开始按照蒙古地区的传统规矩寻找下一任皇后。通过对来自Khan Khentii省15名女孩的容貌、智力、社会地位、出生年份和占星胎记的综合评比,最终评选出了来自巴彦阿达尔加县的Tseynpil。Tseynpil有着成吉思汗的黄金血统,是Bud Taiji的第四代后裔。入宫后,博格多汗将她提升为“白度母”等级,并给她取名为格嫩皮勒(Genenpil)。在博格多汗去世之前,他颁布法令:“由于格嫩皮勒有着六种感官和白度母素养,我死后,她不应继续留在宫里,要从金库里给她父母提供1000 lans的资产,并确保他们能够拿到手。”格嫩皮勒入宫不到一年,博格多汗就去世了,她只能返回家乡,嫁给了一位牧民,并先后生育了两个女儿和一个儿子,过上了普通人的生活。

最后一任皇后格嫩皮勒 1938年9月,格嫩皮勒被内务部逮捕,并被囚禁在肯特省On - dorkhaan的监狱,遭受了酷刑。1938年11月22日,她被指控犯有“背叛祖国,企图破坏人民政府,在日本帝国主义支持下恢复君主制”等罪行。她的财产被没收,并被判处死刑。当时,她只有33岁,且怀有五个月的身孕。行刑前,格嫩皮勒表现出与众不同的冷静与坚毅,她毫不犹豫地开始为自己化妆,穿上了一袭华丽的民族盛装。格嫩皮勒的一生无疑是悲惨的,是旧时代政治牺牲品的重要例子,她原本和普通蒙古女孩一样,出生于牧民家庭,本可平凡幸福地度过一生,可最终事与愿违。

格嫩皮勒临刑前自己画的妆容

格嫩皮勒自己走向刑场 1991年6月28日,蒙古国最高法院军事小组发布第110号决议,宣布1938年对格嫩皮勒皇后的诉讼无效,并恢复了她的一切荣誉。 参观了博格多汗宫后,我才明白,外蒙古的独立并非只是1924年成立了蒙古人民共和国,也不只是1945年10月20日的全民公投,更不只是1946年中国国民政府正式承认其独立,其独立的根源可以追溯到1911年以前。而且更令人感慨的是,外蒙古的那个皇帝竟然不是蒙古人,而是一个西藏人。关键是现在的蒙古国人对博格多汗宫(冬宫)是如此的亲近和崇敬,仿佛那座宫殿就是他们民族的图腾,这不得不让我深思。 四、了解蒙古宗教 蒙古国人与内蒙古人分属两个国家,但宗教信仰基本相同,大多数人信奉藏传佛教。蒙古国首都乌兰巴托分布着许多庙宇,较为著名的有甘丹寺、格斯尔庙、兴仁寺、广慧寺(博格多汗宫)、达希柴隆寺等。这些寺庙基本为清朝所建,大部分为汉藏式建筑风格,还有些是纯汉式建筑风格。但是,随着时间的推移,蒙古国的寺庙在发生着一些微妙的变化,那就是去中国化。最典型的就是出现了一些蒙古包式的庙宇。下面对乌兰巴托的主要庙宇做一简单介绍和分析: 1、甘丹寺 甘丹寺,亦被称作大庙,乃是蒙古第一大喇嘛寺。它始建于1838年,于1938年关闭,1944年得以恢复。整座寺院融合了藏式与蒙古元素,金顶、红墙、经幡、转经筒,还有繁杂的唐卡和壁画。其大经堂为汉藏混合式建筑,兼具蒙古特色,内部供奉着章冉泽大佛,也被称为“千手观世音菩萨”。这尊大佛高达26.5米,完全由铜铸就,重达20吨。大佛还耗费了25公斤白银、8.6公斤黄金以及2286颗宝石,内部藏有药草、佛经和祷文,整体的制作工艺极为考究。就是这座清朝建设的寺院,却没有发现一个中国字。

甘丹寺

甘丹寺是由蒙古国第四世哲布丹尊巴活佛在1838年主持建造的,而章冉泽大佛则是博格多汗(八世哲布尊丹巴)于1911年铸造。然而,二战期间,苏联为支援卫国战争,把原来的章冉泽大佛运至圣彼得堡熔铸成子弹,如今看到的章冉泽大佛是利用日本和尼泊尔的捐款在1996年重新铸造的。

章冉泽大佛 章冉泽大佛不但是蒙古国的国宝,更是蒙古人民的精神寄托,每日都有源源不断的信众从全国各地赶赴乌兰巴托顶礼膜拜。

佛塔

2、格斯尔庙 格斯尔庙位于甘丹寺的东南方向,在清朝时期建成,庙内主要供奉格萨尔王。格萨尔王是藏地的英雄,常把关帝和格萨尔融为一体,蒙古受其影响,也将格萨尔王视为关帝。实际上,乌兰巴托的格斯尔庙其实就是关帝庙。庙院现有三座大殿与一座山门,山门属于重檐歇山楼阁式建筑,主殿呈凹字型,其突出的部分为单檐歇山外接抱厦。除此之外,寺院内还有一座汉蒙混合的经堂,外形和方形蒙古包极为相似,不过建筑材料采用的是砖石。

格斯尔庙的主殿

汉蒙混合经堂 整个寺院,除了那座汉蒙混合经堂之外,其建筑风格和中国的汉式寺院毫无差别。由此可见,当年建造这座寺院的工匠必定是来自中国。只不过,大殿与山门的牌匾上没有一个汉字,门柱上也瞧不见一副汉字楹联。或许以前是有的,毕竟是关帝庙,然而在去中国化的进程中逐渐消失了。 3、兴仁寺 兴仁寺,蒙古人称之为“乔金喇嘛庙”,坐落于成吉思汗广场南边,于1908年建成,是八世哲布尊丹巴为其弟降神吹忠奏请建造的官庙。清廷赐名为兴仁寺,光绪帝亲自赐予御笔匾额,匾额上附有汉满蒙藏四种文字。寺院主体全然为清官式建筑,四座殿宇呈轴对称形式布局。其中位于东边的那座殿宇内藏“乾坤”,有着在中国都较为少见的精美悬塑,能够与山西省隰县小西天的悬塑相媲美。

兴仁寺主殿

兴仁寺悬塑

照壁为八仙过海 尽管兴仁寺属于清朝官式建筑,而且当时的外蒙古还是清朝的一部分,可是依然不见汉字的踪迹。仅仅在大门的匾额上有“兴仁寺”三个字,若不是光绪帝的御笔,恐怕早就被抹除了。这使我联想到越南的庙宇,虽然越南也在进行去中国化,但是庙宇里的汉字作为文物都被保留下来了。

光绪题的“兴仁寺”匾额

4、广慧寺 广慧寺实则为博格多汗宫(冬宫),乃是五世哲布尊丹巴遵道光帝旨意所建的避暑夏宫,清廷赐其汉名“广慧寺”。山门前有三座木牌坊与照壁,正中间的牌坊上写着“乐善好施”。山门为十二柱上承垂莲柱悬挑式大木歇山牌楼式宫门,门上绘有门神。宫门之后还有两座大殿,其结构奇异,并非标准的官式建筑。右侧靠墙之处还有一座俄式小楼,是已宣布独立称帝后的哲布尊丹巴八世请俄国人给自己建造的冬宫。也就是说,博格多汗身为蒙古皇帝时在俄式小楼起居,作为哲布尊丹巴八世却住在广慧寺里。

广慧寺山门

寺里精美的唐卡 这座寺院有着太多的中国元素,像歇山顶建筑、立山顶建筑、楼阁式建筑、牌楼式建筑、照壁等,关键是在寺院的空地上还弃置了一口中式大钟,大钟上的铭文全部是汉字。对于建筑上的中国元素,肯定是不能去除了,否则寺院将不复存在。但对于这口大钟,难道只因铸了汉字,就该风吹雨打?就该露宿旷野?它的命运令人担忧。

铸有汉字的大钟

5、达希柴隆寺 在乌兰巴托的诸多寺院里,有一座寺院别具一格,那便是达希柴隆寺。该寺院位于蒙古国立大学旁边,始建于1737年,后来被彻底损毁,2010年至2015年于原址重新修建。新修建的寺院完全采用蒙古包的形式,最高的那座有6层楼高,是仿蒙古包的现代建筑,另外几座看起来就是大型蒙古包,只是建筑材料有所不同罢了。寺内有15米高的镀金大佛,还有类似青海塔尔寺的精美酥油花。大殿里佛事活动频繁,喇嘛们或是敲鼓击钹,或是齐声念唱,声音时而高亢时而低沉,置身其中,仿若进入佛国世界。

传统蒙古包式的大殿

精美的酥油花 这个寺院从建筑外观来看,已经不见中国佛教建筑的痕迹。要知道,自古以来,外蒙古的佛教与中国的汉传佛教、藏传佛教同出一源。如今蒙古国将寺庙修成蒙古包样式,到底是在去中国化还是在自我创新,就不得而知了,看来还需要专家学者做进一步的研究。

类蒙古包式现代建筑以及大佛

蒙古包式大殿的内部 通过对乌兰巴托若干寺院的考察,我们得知蒙古国的佛教大概兴起于清朝时期,这从另一个侧面证实了外蒙古曾处于满清统治之下。从寺庙的建筑风格或者发展历程来看,他们在不断地去除中国元素,甚至在今天已经出现了蒙古包式的庙堂。随着时光的流转,蒙古国的佛教或许会离我们越来越远。 经过为期一周的蒙古国考察之旅,我深刻地认识到:“蒙古,并非我们想象中的那样。”那么,蒙古国未来到底是要回归中国还是远离中国呢?其实,今年7月11日蒙古国的国庆庆典已经给出了答案。他们的口号是:“庆祝蒙古开国2234年,庆祝大蒙古国成立819周年。”蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫在致辞中还强调:“国旗承载着千年国家记忆,我们要将从匈奴到蒙古帝国再到现代国家的历史脉络串联起来,填补苏联解体后的意识形态空白。”看吧!我们将蒙古国视为同胞,总是期望着她能回归祖国母亲的怀抱,然而,蒙古国人却不这么想,他们始终对我们“保持着警惕”或“对历史认知存在显著分歧”。因此,蒙古并非我们情感投射中那个血脉相连、文化同源、心向故土的“游子”,而是一个拥有强烈自我意识、独特历史观、并在现实中选择了不同发展路径的独立邻邦。我们对那片土地的“深切而特殊的感情”,更多是基于我们自身的历史记忆和文化纽带,而非当下蒙古国社会的主流共识与现实图景。这次探秘之旅,最终教会我们的,或许正是放下那份一厢情愿的“想象”,以更平实、更尊重其主体性的目光,去理解和看待这个与我们共享高原、却已走出不同轨迹的——蒙古国。 (作者:张志文,2025.7.30)

|